|

| ||||||||||

|

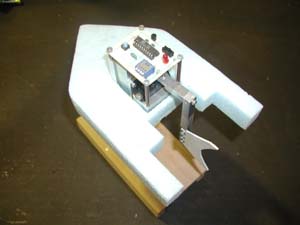

ワンチップマイクロコンピュータを使った実験装置 第4章 マイクロコンピュータを使った実験装置例

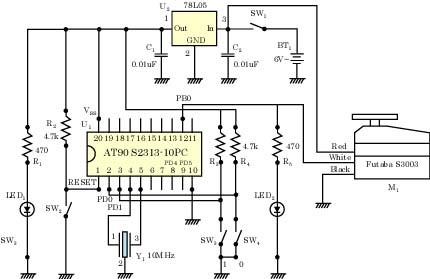

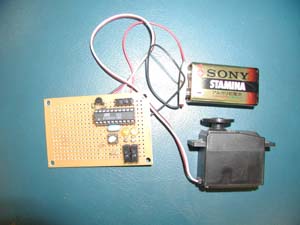

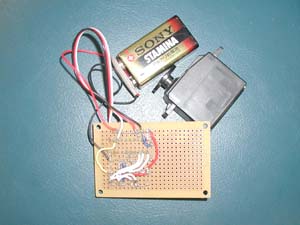

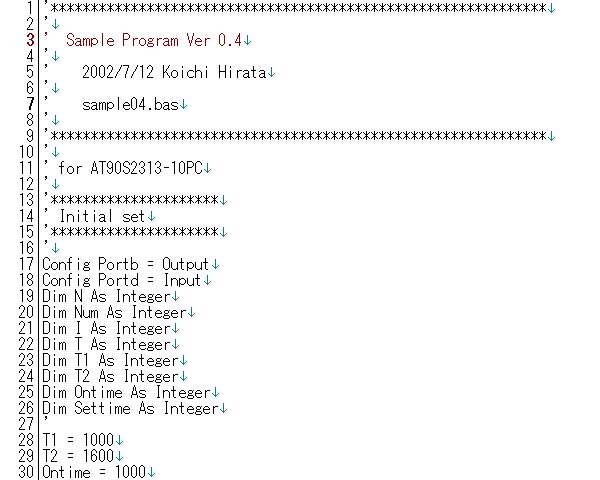

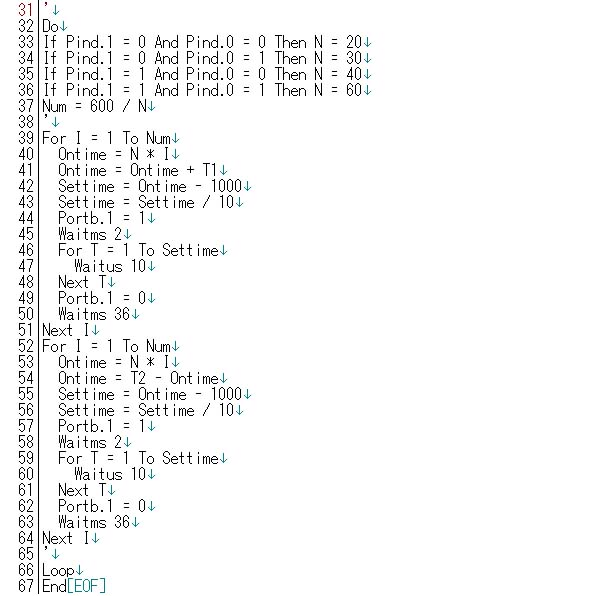

サンプルプログラム サンプルプログラム以上のAVR回路に書き込んだプログラム(ATMEL社AVR用BASICコンパイラ)を紹介します。基本的には,入力ピンPD0〜PD1の信号(ON/OFF)を読みとり,R/Cサーボモータを動かすためのパルスを連続的に変化させながらピンPB1に出力します。

| ||||||||||

|

[ Microcomputer ] [ Hirata HOME ] [ Power and Energy Engineering Division ] [ NMRI HOME ] | ||||||||||

|

| ||||||||||

| Contact khirata@nmri.go.jp |