|

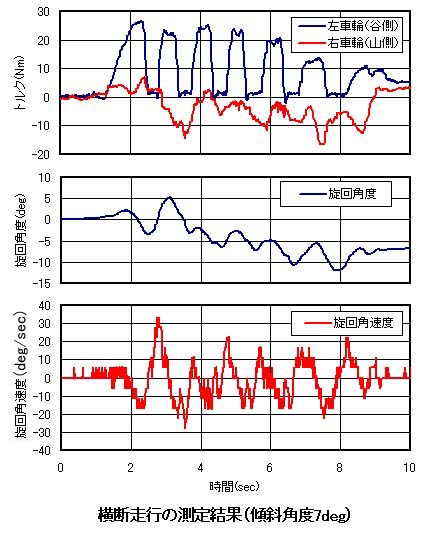

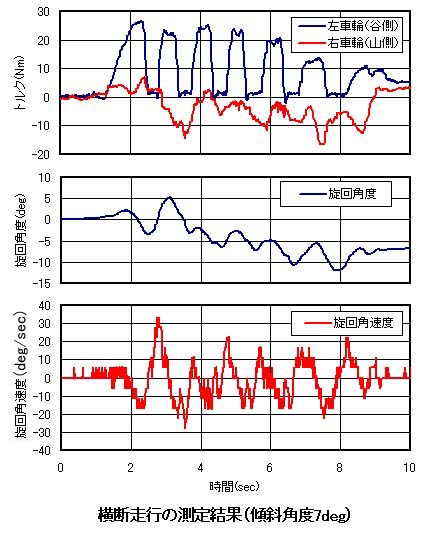

傾斜装置を用いた車いす走行実験(2001年6月実施)

もっと詳細な横断走行についての議論

H: こんばんは。

M: こんばんは。

H: 今,質問のメールを見ました。

M: はい。

H: まず,「1.傾斜面横断の時系列のグラフで、旋回角度が大きい時点は、上を向いたり下を向いたりしているので、傾斜角度が大きければ危ないということでしょうか。(その状態を保つだけでもエネルギーが要るし。)」ですが,「旋回角度が大きい時点は、上を向いたり下を向いたりしている」がよくわかりません。

M: 旋回角度のプラスで大きいときは下、マイナスで絶対値が大きいときは、上を向いているんですよね?

H: そうです。

H: 何となくわかりました。

H: 旋回角度の幅が大きいとき上を向いたり下を向いたりしている,ということですか?

M: はい。旋回角度から言えることをまとめようと思ったのだと思います。(見返すと、本人も意味不明・・・。)

H: 旋回角度の幅が大きいほど,蛇行の度合いが大きいことになります。それが危険がになるかどうかは通路幅などの条件次第でしょう。

M: はい、わかりました。

H: 次の質問です。

M: はい。

H: 「2.旋回角度と旋回角速度で、角速度の方が位相が早いということは、角速度によって、角度が変わっていくから、常識的なのでしょうか?」ですが,常識と言えば常識です。

M: はい。

H: サインカーブの微分がコサインカーブになるようなものです。

M: はい。

H: つまり,旋回角度が負で車いすが山向きであったとしても,旋回角速度が正になれば,谷向きへの運動が始まっていることを表しています。

M: ああ、これは、よくわかります。

H: その関連で次の質問に移ります。

M: はい。

H: 「3.同じく旋回角度と旋回角速度で、角速度の方が位相が早いということは、角速度に注目していた方が、早く暴走の危険がわかるということでしょうか?」ですが,これはその通りだと思います。

M: わかりました。

H: 気になるのは,「暴走の危険」です。次の操作の段階で,修正が可能であれば,危険とは言えないのかもしれません。

M: ただ、値が大きいと、修正もたいへんになるわけですね。

H: そうです。

M: それから、正になっているときは、トルクがかかっていない時間帯なので、速度が大きいのは不安定の要因が増えるように感じます。

H: 「早く暴走の危険がわかる」というのは,不適切かもしれません。

M: はい。

H: 「それから、正になっているときは、トルクがかかっていない時間帯なので、速度が大きいのは不安定の要因が増えるように感じます。」は適切な考察だと思います。

M: そうですか。よかった。

H: では,次の質問に行きます。

M: はい。

H: 「1.傾斜角度7度の旋回角度のグラフで、4秒以降マイナスになっているのは、ずっと山側を向いていて、より山側(-10度)から少し通路に平行になるよう(-5度)になることを繰り返していたと理解していいでしょうか。計測用プログラムで軌跡を見ると(ファイル名の最初が同じなので、当該ファイルだと思っていますが)、右にずれていっているので、動きとしてあっていると感覚的に理解できるのですが。」ですが,これは難しい質問です。

H: 「ファイル名の最初が同じなので、当該ファイルだと思っています」は正しいです。

M: はい。

H: 確かにデータを見ると,ずっと山側を向いていたことになるのですが,これは最初の角度に依存します。

M: あっ、そうですね。

H: 時間0secのときの角度です。

M: はい、わかります。

H: 最初が5deg程度ずれていても,わからない(気にならない)可能性が大です。

M: 軌跡も同じことが起こりますね?

H: そうです。軌跡も同じです。

M: グラフの見方がわかったので、大丈夫です。

H: しかし,最初の止まっているときと,最後の止まっているときの旋回角度が一定になっているので,平均的に山側に動いているのは確かかもしれません。

H: 詳細な議論をする場合は,今度,入念に実験をした方がよいかもしれません。

M: はい、わかりました。

H: どの程度影響するかわかりませんが,谷側のタイヤは荷重が大きいので,山側のタイヤよりも半径が小さくなります。その影響も含まれるはずです。

M: なるほど。

H: それ以前に,車いすの剛性が足りず,ゆがんでいる可能性があります。

M: そうですね。

H: 現状では深入りしない方がよいかと思います。

M: はい。

H: 次です。「2.軌跡を描くには、y(m)の値を使えばいいのですね。」ですが,軌跡を描くには,x軸にx(m),y軸にy(m)が正解です。

M: はい、わかりました。

H: 次です。「3.旋回角度のグラフは、その時点で向いている向きを示していて、各ピークの値もその周期で一番大きく向いている大きさを示すので、大きかったりすると危険という意味があるが、正方向に変わる時点は、下向きへ動き始めることを示すので着目する点と考えるのは正しい理解でしょうか。」は,先ほどの説明の通り,あまり深入りしない方が得策です。

M: 正方向に変わる時点は、下向きへ動き始めることを示すはいいですね?

H: いいと思いますが,それは旋回角速度のことになるのではないでしょうか?

H: 傾きが正方向ですか?

M: そうです。

H: 旋回角度の傾き=旋回角度の微分=旋回角速度です。

M: はい、わかりました。

H: 続いて,「4.旋回角速度のグラフは、その時点での運動の方向と大きさを示しているので、各ピークの値はその周期での、落ちる方向での激しさ(速く落ちている)ことを示している。よって、危険さをあらわしていると言える。そのピークは、駆動トルクの開始時点と一致し(左車輪)、谷側を駆動することで、旋回角速度を減少させ、方向修正していることがよくわかる。この記述は正しいでしょうか。」ですが,

M: はい。

H: 「よって、危険さをあらわしていると言える。」はまずいと思います。先ほどの説明ですが,その間に操作が入ります。

M: はい、そうですね。

H: 「よって,操作が困難になり,危険性が高まることが予想される。」程度でしょうか。

M: 「困難」は、角速度を変化させることに力を使うからでしょうか?

H: 力だけでなく,急いで(早く)操作をしなければいけないからです。

H: 時間の項が入っていることが重要だと思います。

M: 急いで操作しないといけないのは、加速する方向だからですか?

H: 急いで操作しないといけないのは,急いで落ちているからです。わかりますか?

M: 重力ででしょうか?

H: 重力の影響と回転の慣性力です。

M: うーん、なるほど。

H: 回転しているものは回転を続けようとします(慣性の法則)。それが重要だと思いますが,現状では深入りしない方がよいかと思います。

M: 面目ない。

H: いや。正確には,慣性力は旋回角速度ではなく,旋回角加速度を見るべきだと思うからです。

M: はい。

H: 「そのピークは、駆動トルクの開始時点と一致し(左車輪)、谷側を駆動することで、旋回角速度を減少させ、方向修正していることがよくわかる。」ですが,

M: はい。

H: 私だったら,「概ね一致し,」とします。

M: えーっと、「概ね」が大事なのでしょうか?

H: はい。実験結果なので「概ね」は必要だと思います。

H: 「谷側を駆動することで、旋回角速度を減少させ、方向修正していることがよくわかる。」は,「谷側車輪を駆動し,同時に山側車輪にブレーキをかけることで、旋回角速度を減少させ、方向修正している。」です。

M: ブレーキの大きさが、旋回角速度に効いてるようなのですが、これももっと考えないといけないでしょうか。

H: ブレーキについて考えるのはかなり難しいと思います。車いすの操作に慣れている被験者でも,操作は不安定です。

M: はい。

H: 今までの議論は1ストローク(1漕ぎ)での議論ですが,ブレーキ操作は周期運動になっていません。

M: そうですね。

H: ブレーキの議論は,人間の操作ではなく,模型車いす,あるいはシミュレーションの方がよいかと思います。

M: はい。

H: では次。

M: はい。

H: 「5.旋回角速度のグラフにおいて、正方向に変わる時点は、駆動トルクをかけ終わって、ほぼ0になった時点からである。駆動トルクをかけ終わった時点から、落ちる現象が始まり、車いすとしては不安定な状態になっている。この記述は正しいでしょうか。」は正しいと思います。

M: はい。

H: 逆に,駆動トルクを加えているときは,上る方向に操作している。とも言えそうですね。

M: そうですね。

H: では,最後の質問。

M: はい。

H: 「6.人間の駆動リズムには、必ず休みがあるので、その時点では、力がかかっていない。」で,「必ず休みがある」は不適切です。休んでいるのではなく,手を持ち替えているのです。

M: ああ、そうですね。

H: 「すると、落ちる方向に車いすは運動する。旋回角速度が大きいと、これに抗するための力が、前進する力から振り分けられてしまう?」は違うと思います。

M: えーっと、

H: 言いたいことは正しいのかもしれません。

M: はい・・。

H: 単純に「旋回角速度が大きい場合,方向修正のために多くの駆動力が必要になる。」ということですか?

M: えーっと、そうです。

H: 「前進する力」→「前進方向の力」→「前進方向の慣性力」とも読めます。

M: 「前進する力」が不適当なのはわかりました。

H: これを説明するのには,傾斜角度と仕事率(またはトルク)の関係がいいと思います。

M: わかりました。

H: 1ストロークで進む距離や速度でも何かは言えると思います。

M: はい。

H: こんなところでしょうか。

M: はい。長い時間ありがとうございました。

H: どういたしまして。

|