講義ノート:もの作りのための機械設計工学

第4章 ねじを使う設計技術

4.1 ねじの種類

ねじとは,円筒や円すいの外面あるいは内面にらせん状の突起をつけたものである。これをうまく組み合わせることによって,部品を固定したり,あるいは運動させたりなど,様々なことに利用できる。ねじには様々な種類があり,それぞれJISによって詳細に規格化されている。

インターネットで「ねじ」を調べる

インターネットで「ねじ」を調べる

機械設計においてインターネットを利用することは極めて有効である。例えば,ねじについては以下のホームページで詳しく紹介されている。

ねじJapanホームページでは,実際にねじを購入する際に便利な情報やねじについて学ぶページがある。

サンコーインダストリー株式会社には,わかりやすくて,しかも,ためになる多くの情報が掲載されている。

|

4.1.1 ねじの用途

4.1.1 ねじの用途

ねじは様々な用途に使用される。以下,それらの概要と使用例を紹介する。

(1) 部品の固定

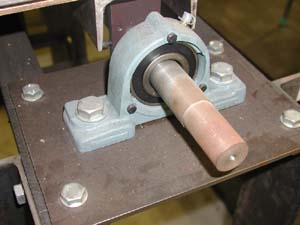

ねじは,部品と部品を締め付けて動かないようにするために使われる(図4.1)。必要に応じて,部品の取りはずしが簡単なことがねじの特徴の一つである。部品の固定は,機械の分野で最も多く使われている用途である。

(a) 模型スターリングエンジン

|

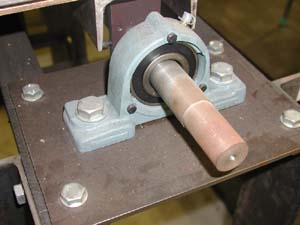

(b) 軸受や板材の取り付け

|

図4.1 ねじを使用している機械

(2) 配管の結合

水道管やガス管などを結合する際にねじが利用されている(図4.2)。後述するテーパねじなどをうまく利用すれば,ねじ部で密閉することもできる。

|

図4.2 ねじを使用した配管部品

|

(3) 長さの測定

ねじは1回転当たりに決まった距離だけ進む。その特徴を利用して,高精度な長さ測定に利用できる。図4.3に示すマイクロメータなどがその例である。

|

図4.3 マイクロメータ

|

(4) 運動・動力伝達

ねじを利用することで,回転運動を直線運動に変換することができる。図4.4に示す旋盤の送りねじなどがその例である。また,図4.5に示す万力では,小さな力を大きな力に変換して利用している。

図4.4 旋盤の送りねじ

|

図4.5 万力

|

4.1.2 ねじ山の形状

4.1.2 ねじ山の形状

|

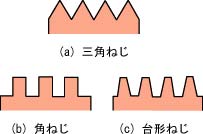

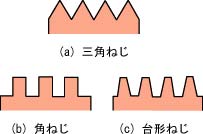

ねじ山の形状によって分類すると,代表的なものとして,三角ねじ,角ねじおよび台形ねじの3種類があげられる(図4.6)。機械部品として使われるねじのほとんどは三角ねじである。角ねじや台形ねじは旋盤の送りねじなど,正確な運動伝達が必要な場合などに使用されている(図4.4参照)。

|

図4.6 ねじ山の形状

|

4.1.3 おねじとめねじ

4.1.3 おねじとめねじ

|

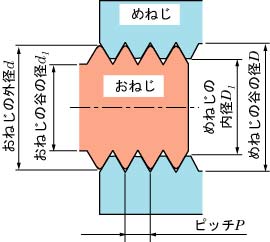

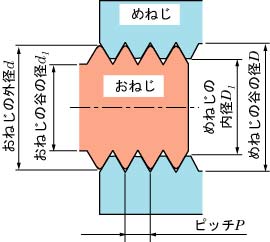

ねじ山が,円筒または円すいの外面にあるものをおねじ,内面にあるものをめねじという。ねじはおねじとめねじを組み合わせて使うので,それぞれの寸法が合ったものを使用しなければならない。すなわち,図4.7に示すように,おねじの外径とめねじの谷の径が概ね等しく,おねじの谷の径とめねじの内径が概ね等しく,さらに,おねじとめねじの山の角度およびピッチ(隣り合ったねじ山の中心から中心までの距離)が等しくなければならない。

|

図4.7 おねじとめねじ(三角ねじ)

|

条数とリード

条数とリード

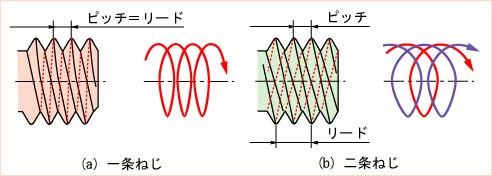

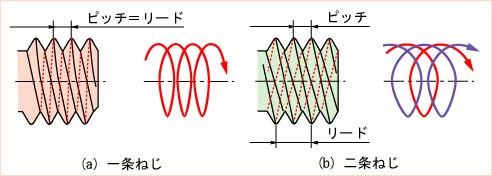

一般に使われているねじは,1回転にピッチの分だけ進む。これは1ピッチの間に1条のらせんがあるためであり,これを一条ねじという(図4.8(a))。この場合,ねじを1回転させたときに進む距離として定義されるリードは,ピッチに等しい。一方,1ピッチの間に2条あるいは3条のらせんがあるねじもある(図4.8(b))。これを多条ねじといい,この場合のリードはピッチの条数倍となる。

図4.8 一条ねじと多条ねじ

|

ねじ切り加工

ねじ切り加工

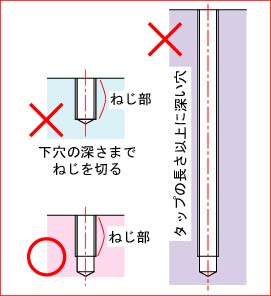

(1) タップとダイス

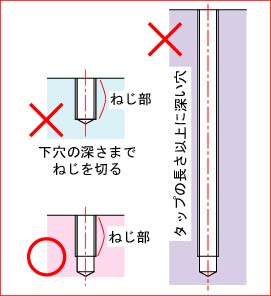

比較的小さいねじを加工する場合,めねじを作るときはタップ(図4.9(a))と呼ばれる工具を使う。めねじを作る手順としては,最初に適切な大きさ,深さの下穴をあけ,タップをゆっくりと時計回りに回してねじを切る(図4.9(b))。タップは先端部がとがっているため,下穴の深さぎりぎりまでねじを切ることはできない。また,タップの長さに制限があるため,タップの長さよりも深いねじを切ることはできない。設計時にはこれらの制限に注意しなければならない(図4.10)。

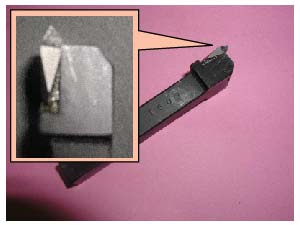

おねじを切る工具は図4.11に示すダイスである。使用方法はタップの場合とほぼ同じであり,ダイスを材料にまっすぐ当て,ゆっくりと時計回りに回してねじを切る。

(a) タップ

|

(b) タップによるねじ切り

|

図4.9 タップによるねじ切り加工

図4.10 ねじ切りの注意点

|

図4.11 ダイスによるねじ切り加工

|

(2) 旋盤によるねじ加工

|

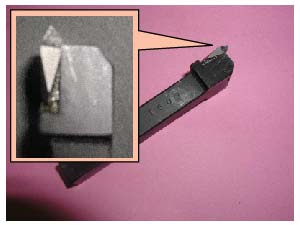

ねじ切り加工は,一般にタップやダイスを使う。しかし,特殊なねじを切る場合や大きいねじを切る場合などは旋盤でねじを切ることができる。旋盤でおねじを切る場合,図4.12に示す「ねじ切りバイト」を使用する。このバイトには,先端が60度の角度に仕上げられたチップが取り付けられている。このバイトを使って,全く同じ位置を全く同じピッチ(1回転当たりに進む距離)で,何度かに分けて切り込みを深めて削っていくとねじが完成する。

|

図4.12 ねじ切りバイト

|

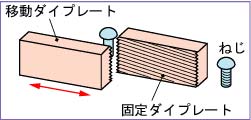

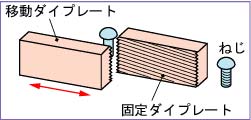

(3) 転造

量産されているねじやボルトなどは,転造加工で作られる。転造とは,外周がねじ状の2つのダイスの間にねじ素材を挟み,ダイスに圧力を加えながら素材を回転させてねじ山を付ける加工である(図4.13)。転造されたねじは,切削されたねじと比べて、塑性変形を受けているため強度が高い。また,加工能率がよく,量産品の低コスト化が可能である。

|

図4.13 転造加工

|

転造についての詳細は,以下のホームページを参照していただきたい。

ねじ学びのコーナー:http://www.nejijapan.com/manabi/manabi/

川口機械工業協同組合:http://www.machinemate.or.jp/index.html

|

4.1.4 平行ねじとテーパねじ

4.1.4 平行ねじとテーパねじ

|

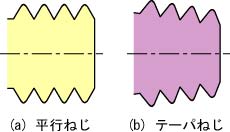

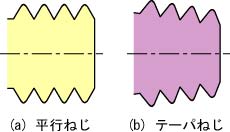

図4.14に示すように,円筒の外面または内面に作られたねじを平行ねじ,円すいの外面または内面に作られたねじをテーパねじという。通常の機械部品に使われるねじのほとんどは平行ねじである。テーパねじは,水道管やガス管などの配管に使われることがある(図4.2参照)。

|

図4.14 平行ねじとテーパねじ

|

4.1.5 右ねじと左ねじ

4.1.5 右ねじと左ねじ

|

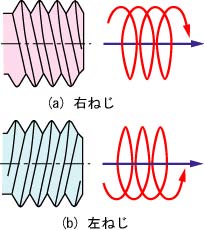

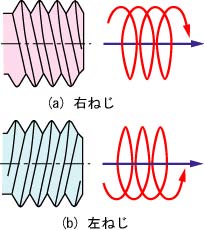

一般に使われているねじは,右に回転させると前に進む。これを右ねじという(図4.15(a))。一方,用途によっては左に回転させて前に進むねじもある。これを左ねじ(あるいは逆ねじ)という(図4.15(b))。通常使われているねじのほとんどは右ねじである。左ねじが使われている例としては,図4.16(a)に示すような自転車のペダルがあげられる。右側のペダルは通常の右ねじであるが,左側のペダルは左ねじになっている。これは,自転車を漕ぎ始める際,強い力がペダルに加えられるが,その時にねじが緩みにくくなるためである。同様の理由により,模型船のスクリュープロペラを止めるねじに左ねじを使用することがある(図4.16(b))。

|

図4.15 右ねじと左ねじ

|

(a) 自転車のペダル

|

(b) 船のスクリュープロペラ

|

図4.16 左ねじを使う例

4.1.6 ねじの規格

4.1.6 ねじの規格

|

代表的なねじの規格として,メートルねじ(記号M),管用平行ねじ(記号PF),管用テーパねじ(記号PT),ユニファイねじ(記号UNC,UNF)などがある(表4.1)。通常,機械に使われるのはメートルねじである。さらに細かく見ると,メートルねじには並目ねじと細目ねじがあり,機械の分野ではメートル並目ねじが最も一般的である。メートル細目ねじはそれよりもピッチ(図4.7参照)が細かいねじである。なお,ユニファイねじが使われている身近な例としては,カメラを三脚に止めるねじ(通称カメラねじ,1/4-20 UNC)などがある(図4.17)。

表4.1 ねじの規格と記号

|

図4.17 ユニファイねじが使われている例

|

|  4.1.1 ねじの用途

4.1.1 ねじの用途 4.1.2 ねじ山の形状

4.1.2 ねじ山の形状 4.1.3 おねじとめねじ

4.1.3 おねじとめねじ 4.1.4 平行ねじとテーパねじ

4.1.4 平行ねじとテーパねじ 4.1.5 右ねじと左ねじ

4.1.5 右ねじと左ねじ 4.1.6 ねじの規格

4.1.6 ねじの規格 インターネットで「ねじ」を調べる

インターネットで「ねじ」を調べる