講義ノート:もの作りのための機械設計工学

第4章 ねじを使う設計技術

4.2 メートル並目ねじ

一般の機械において,部品の固定使われているねじのほとんどはメートル並目ねじである。以下,メートル並目ねじの規格と実際の機械に使われる主なねじ部品を紹介する。以下のメートル並目ねじに関する事項は,機械設計の際に利用することが多い。

4.2.1 メートル並目ねじの規格

4.2.1 メートル並目ねじの規格

表4.2は,JISで規格化されている主要なメートル並目ねじの詳細を示している。メートルねじは,山の角度(図4.7参照)が60°の三角ねじである。メートルねじの規格を表すのに最も基本となるのが「ねじの呼び」であり,メートルねじの記号「M」とおねじの外径で表される。例えば,外径が5 mmのメートルねじは「M5」となる。メートルねじには並目ねじと細目ねじがあるが,特別な表記がない場合はメートル並目ねじを表している。

なお,表4.2には,使用する際の優先順位が高いねじだけを載せている。JISにはM3.5やM7,M9といったメートル並目ねじの規格もあるが,通常は使用しない。

|

表4.2 メートル並目ねじ

|

4.2.2 メートル並目ねじの下穴径

4.2.2 メートル並目ねじの下穴径

|

メートルねじのめねじを加工する際,最初に適当な直径の下穴をあけ,これにタップによりねじ切り加工を行う(図4.9参照)。下穴が大きすぎると,めねじの谷が浅くなり強度が低くなる。逆に下穴が小さすぎると,ねじ切り加工が極めて難しくなる。下穴の直径の求め方についてはJISによって詳細に定められているが,通常の機械設計・機械加工においては,下穴の直径Dをおねじの外径d(ねじの呼びに対応するねじの外径の基準寸法)からピッチPを引いた直径として求めればよい。

(4.1) (4.1)

下穴の直径=ねじの呼び−ピッチ

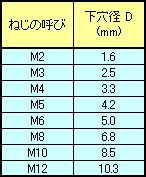

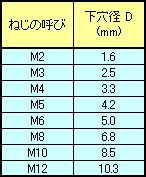

表4.3は,式(4.1)から主なメートル並目ねじの下穴径を求めた結果であり,これらの値を目安として考えておくとよい。例えば,ステンレス鋼のような削りにくい材料にねじを切るとき,標準よりもやや大きい下穴をあけるとよい。

|

表4.3 メートル並目ねじの下穴径

|

4.2.3 実際に使用するねじ部品

4.2.3 実際に使用するねじ部品

機械設計では,目的にあったねじを選択しなければならない。そのためには,どのようなねじがあるのか,そして,それらの特徴をしっかりと把握しておく必要がある。以下,メートルねじとして規格化されている代表的なねじ部品を紹介する。

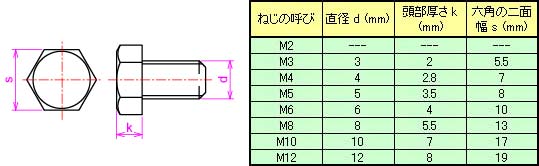

(1) 六角ボルト

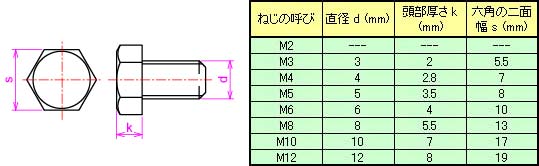

一般の機械や自動車,バイクなどによく使われているのが,図4.19(a)に示す六角ボルトである。六角ボルトの締め付けにはスパナを使用する(図4.19(b))。機械設計においては,締め付けるときや緩めるときのスパナの取り扱いやすさを考える必要がある。それぞれの六角ボルトに使用するスパナ寸法(六角の二面幅)は表4.4に示す通りである。

表4.4 六角ボルトの寸法

(a) 六角ボルト

|

(b) スパナによる締め付け

|

図4.19 六角ボルト

(2) 六角穴付きボルト

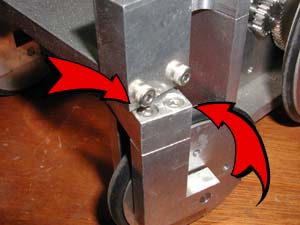

図4.20(a)に示す六角穴付きボルトは,ボルト頭部が座ぐり穴に埋め込まれるようにしたボルトである(図4.21参照)。締め付けには六角棒スパナ(通称:六角レンチ,アーレンキ)と呼ばれる工具を使用し(図4.20(b)),組立性に優れ,頭部が損傷しにくいため,最近の機械でよく使われている。表4.5に六角穴付きボルトの主要寸法を示す。

表4.5 六角穴付きボルトの寸法

(a) 六角穴付きボルト

|

(b) 六角レンチ

|

図4.20 六角穴付きボルト

座ぐり穴の加工

座ぐり穴の加工

ねじ頭部を材料に埋め込むための穴を座ぐり穴という(図4.21)。座ぐり穴を加工する際には,座ぐり用のドリルやエンドミルを使用する。図4.20に示した六角穴付きボルトにおいて,座ぐり穴の寸法は,M3の場合,直径6 mm,深さ3.5 mm程度,M4の場合,直径8 mm,深さ4.5 mm程度である。

|

図4.21 座ぐり

|

|

(3) 十字穴付きなべ子ねじ(子ねじ)

|

図4.22に示す十字穴付きなべ子ねじは,比較的小さい機械に使われている。締め付けには,いわゆるプラスドライバを使用する。ねじ頭部が損傷しやすいため,強い締め付け力が必要な場所には適していない。

|

図4.22 十字穴付きなべ子ねじ

|

(4) 十字穴付き皿子ねじ(皿ねじ)

|

図4.23に示す十字穴付き皿子ねじ(通称:皿ねじ)は,図4.21の座ぐりと同様,ねじ頭部を材料に埋め込む際に使用する。材料には,ねじ頭部の傾きにあった皿加工を施す。一般のドリルの先端部を利用して皿加工を行うこともできるため,座ぐり穴の加工よりも簡単である。また,皿ねじは,座ぐり穴をあけることができないような,薄い材料を使う場合に適している。

|

図4.23 皿ねじ

|

(5) 六角穴付き止めねじ

|

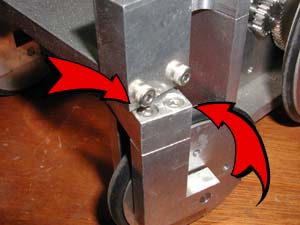

図4.24に示す六角穴付き止めねじ(通称:止めねじ,イモネジ)は,軸などの部品に別の部品を横方向から固定する場合に使用する。

|

図4.24 止めねじ

|

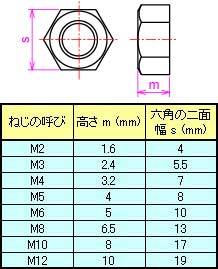

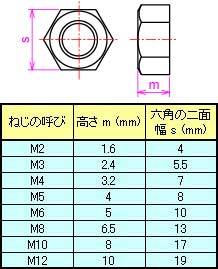

(6) 六角ナット

図4.25に示す六角ナットは上述のボルトや子ねじと合わせて部品の固定に利用される。表4.6に六角ナット(1種)の主要寸法を示す。

図4.25 六角ナット

|

表4.6 六角ナット(1種)の主要寸法

|

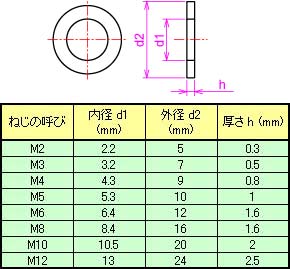

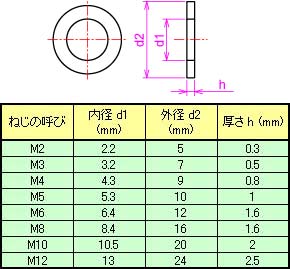

(7) 平座金(平ワッシャ)

図4.26に平座金(通称:平ワッシャ)の外観,表4.7に平ワッシャ(並形)の主な寸法を示す。平ワッシャをボルト,ナットなどの座面と締め付け部の間に入れることで,部品にかかる応力を低減できるので,部品の損傷を防ぐことができる。また,ボルトの通し穴が大きい場合などは,ボルトのすわりをよくすることができる。

図4.26 平ワッシャ

|

表4.7 平ワッシャの主要寸法

|

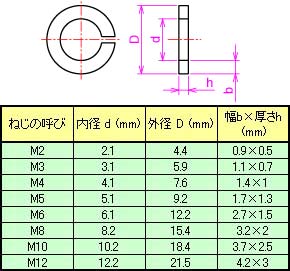

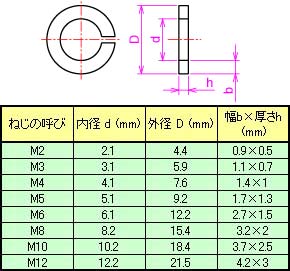

(8) ばね座金(スプリングワッシャ)

図4.27にばね座金(通称:スプリングワッシャ)の外観,表4.8にスプリングワッシャの主な寸法を示す。プリングワッシャは,平ワッシャと同様,ボルト,ナットなどの座面と締め付け部の間に入れ,主として緩みにくくする働きをする。

図4.27 スプリングワッシャ

|

表4.8 スプリングワッシャの主要寸法

|

|  4.2.1 メートル並目ねじの規格

4.2.1 メートル並目ねじの規格 4.2.2 メートル並目ねじの下穴径

4.2.2 メートル並目ねじの下穴径 4.2.3 実際に使用するねじ部品

4.2.3 実際に使用するねじ部品

(4.1)

(4.1)

座ぐり穴の加工

座ぐり穴の加工