|

| ||

|

ワンチップマイクロコンピュータを使った実験装置

2.1 AVRを動かすために必要な回路 2.1 AVRを動かすために必要な回路

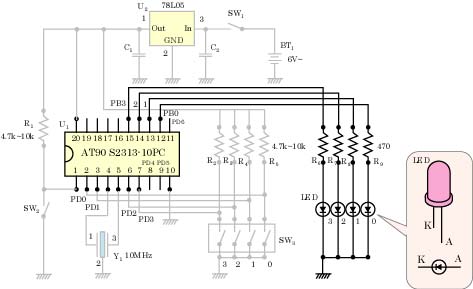

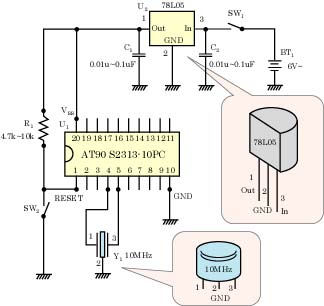

ここではAVRの中でも最もポピュラーなAT90 S2313-10PCを動かしてみることにします。S2313には20本の足(ピン)があり,それぞれのピンの役割が決まっています。まずは,AVRを動かすために最低限必要な,直流5Vの電源とアース,クロック発振子(マイクロコンピュータ内の時間のリズムを設定するための部品)を取り付けます。  2.2 入力のスイッチをつける 2.2 入力のスイッチをつける

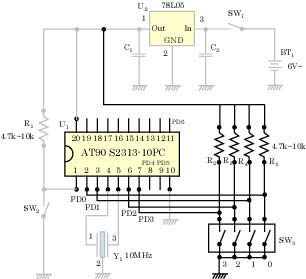

2.3 出力確認用の発光ダイオードをつける 2.3 出力確認用の発光ダイオードをつける

実験装置を作る場合,マイクロコンピュータの出力を何に使うのか決めておくことはとても重要です。それについては次章以降で説明することとして,ここでは出力の動作確認をするために発光ダイオード(LED)をつなげることにします。  Step 3:動作確認用の発光ダイオード (画像をクリックすると大きい画像が表示されます)  2.4 プログラム作成の準備 2.4 プログラム作成の準備以上でAVRの基本回路が完成しました。まずはプログラムを作成するための準備をします。ここでは,ATMEL社AVR用BASICコンパイラ(BASCOM-AVR Standard Edition)とAVRライター(AVR-ISP)を使用します。プログラムを作成するには,パソコン(Windowsマシン)が必要です。

(1) BASICコンパイラのセットアップ

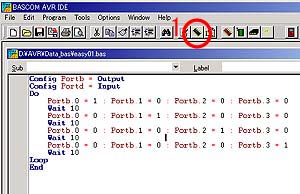

以上で製作した基本回路を使って,発光ダイオードを順番に光らせるだけの簡単なプログラムを作ってみます。作成画面に次のプログラムを打ち込みます。

これだけのプログラムで,発光ダイオードは順番に光るはずです。簡単にプログラムの説明をすると,最初の1〜2行目にある「Config」という命令はポートを出力に使うか,入力に使うかの設定です。1行目は「ポートBを出力に使う」,2行目は「ポートDを入力に使う」と宣言しているのです。3行目の「Do」と12行目の「Loop」は組になって使われています。「この間の命令を繰り返しなさい」という意味です。4行目の「Portb.0=1」は「ピンPB0を出力する(+5V)」,「Portb.1=0」は「ピンPB0を出力しない(0V)」・・・となります。5行目の「Wait 10」は「10秒間待ちなさい」と言う意味です。もっと小さい数字にすれば発光ダイオードは早く点滅し,大きい数字にすれば遅く点滅します。言うまでもなく,最終行の「End」は「終わり」を意味します(このプログラムに終わりはありませんが)。

最初のサンプルプログラムに,入力用スイッチ(PD0〜PD04)を判断する機能を付け加えました。3行目の「Dim」は変数を設定する命令です。ここでは,「変数TをByte(0〜255の整数)として使う」という意味です。6〜13行目の「If〜then」は条件と判断を示しています。ここでは,PD0ピン〜PD04ピンの状態を見て,その状況に応じて変数Tの値を決めています。なお,「Waitms」は1ms単位の待ち時間を表しています。 | ||

|

[ Previous ] [ Microcomputer ] [ Next ] [ Hirata HOME ] [ Power and Energy Engineering Division ] [ NMRI HOME ] | ||

|

| ||

| Contact khirata@nmri.go.jp |

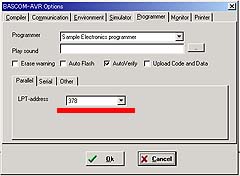

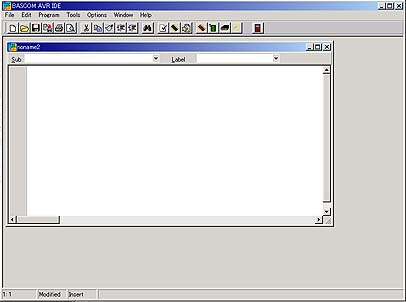

(2) BASICコンパイラの起動と設定

(2) BASICコンパイラの起動と設定 (3) プログラム作成画面

(3) プログラム作成画面 (2) コンパイル

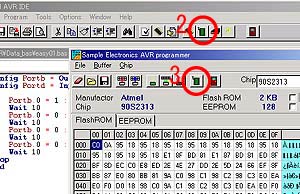

(2) コンパイル (3) 書き込み

(3) 書き込み