講義ノート:もの作りのための機械設計工学

第1章 機械設計の概要

1.1 機械設計とは

1.1.1 機械工学における機械設計の位置付け

1.1.1 機械工学における機械設計の位置付け

|

機械工学は様々な科目で構成されているが,全てに共通して言えることは「機械を作り上げること」を目的にしていることである。図1.2に,機械を作り上げていく流れを示す。最初に,機械の必要性や新しい技術を考える「発想」がある。そして,実際の機械の構造や形状を考えていく「設計」があり,それを実際に作るために図面に表す「製図」がある。さらに図面に基づいて「製作」を行う。これで「機械作り」が終わることもあり,これで終わらずに作り上げた機械の「性能評価」を行って,さらに進化した機械の設計へと続くこともある。このような一連の流れの中で,機械設計は,発想を具現化するために様々なことを考える重要な過程である。この過程においては,力学を中心とした知識はもちろん,機械を能率よく開発するための要素技術や機械製図,機械加工についての幅広い知識も必要となる。

|

図1.2 機械を作り上げていく流れ

|

1.1.2 設計と製図の相違

1.1.2 設計と製図の相違

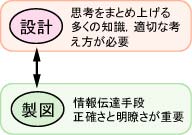

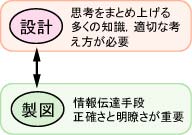

図1.3 設計と製図の相違

|

設計は「考える過程」である。具体的には,機械の構造やボルトの位置,使用するボルトの寸法や本数,軸受の型式,材料の選定などである。一方,製図は,設計者から製作者への「情報伝達手段」である。設計と製図とは機械作りという一連の流れの中にあり,両者には密接な関係があるが,全く異質のものであり,混同してはいけない(図1.3)。

機械製図には正解がある。それは,間違った図面を描くと設計者から製作者への正しい情報伝達が行われず,正しい機械を作ることができないため,JISにより製図の描き方が細かく決められているからである。一方,設計は設計者の考えに基づき進められていくので,正しい考えなのか,間違えた考えなのかを判断しにくい。すなわち,機械設計においては,入学試験問題のような公式通りの解答はない。その点が機械設計の難しさであり,工学的な理屈を組み立て上げていくことが機械設計の要点である。

|

1.1.3 機械設計の手順

1.1.3 機械設計の手順

|

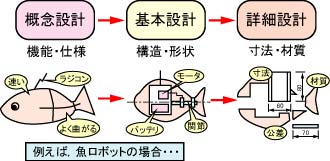

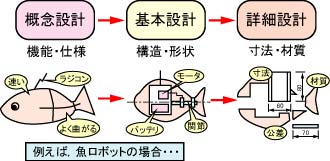

図1.2に示したように,機械設計は,機械作りの流れにおいて発想から製図に至るまでの間にある。通常,機械設計は概念設計,基本設計,詳細設計の順番で行われていく(図1.4)。概念設計では,主に機械の機能や仕様を考える。基本設計では,より具体的な構造を考える。詳細設計では,部品の寸法や材質などを考える。

|

図1.4 機械設計の手順

|

1.1.4 工学的な思考

1.1.4 工学的な思考

機械設計では,工学的な思考が重要である。工学的な思考とは,壊れにくい形状とはどのようなものか,低コストな構造とはどのようなものか,作りやすい形状とは,高機能化のための方法は,などを機械作りの観点から適切に判断し,明確な理由を考えることである。

機械設計というと,電卓を持ちながら寸法や強度を計算するという印象があるかもしれない。しかし,工学的な思考が適切であれば,機械設計において必ずしも設計計算が必要であるとは考えていない。ただし,機械部品の寸法や形状を決める際には,少なからず明確な根拠(理由)が必要であるので,設計計算が必要になることがある。また,機械の最適化や高性能化を目指す場合,設計計算やコンピュータシミュレーションが必要になることが多い。

|  1.1.1 機械工学における機械設計の位置付け

1.1.1 機械工学における機械設計の位置付け 1.1.2 設計と製図の相違

1.1.2 設計と製図の相違 1.1.3 機械設計の手順

1.1.3 機械設計の手順 1.1.4 工学的な思考

1.1.4 工学的な思考