講義ノート:もの作りのための機械設計工学

第1章 機械設計の概要

1.2 機械設計の要点

機械設計は機械を作り上げていく際の一つの過程であるので,機械設計を達成したことは目的を達成したことにはならない。そして,機械設計は迅速かつ能率的に進められなければならない。以下,機械設計の要点をまとめる。

1.2.1 設計コンセプトの明確化

1.2.1 設計コンセプトの明確化

|

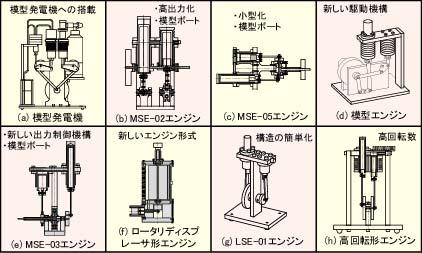

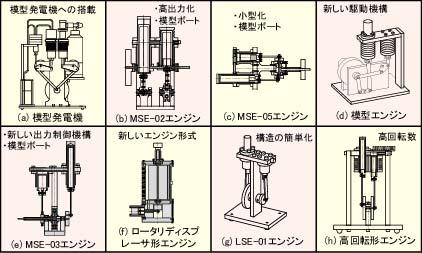

これから機械の設計を始める場合,設計コンセプト(開発目的)を明確にしておくことが重要である(図1.5)。設計コンセプトが明確になっていない状態で機械設計を進めると,部品の形状を決定する際や使用する部品を選択する際,工学的な根拠が不明確になる。もちろん,設計コンセプトは,与えられた設計課題や機械に要求されている性能を満たすものでなければならない。

|

図1.5 模型スターリングエンジンの設計コンセプト

|

1.2.2 機械加工の知識

1.2.2 機械加工の知識

|

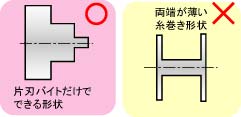

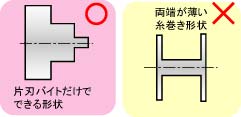

機械部品の形状や寸法を決める際,機械加工の知識は必要不可欠である。機械設計においては,常に作りやすさを考えて形状・寸法を決定するように心がけなければならない(図1.6)。また,実際の機械加工では,図面と全く同じ寸法に仕上げることはできない。寸法の誤差は加工機械や製作者の能力によって異なってくるが,許容される誤差が大きいほど作りやすいのは言うまでもない。設計者は必要以上に高い精度を指定してはいけない。そのような観点から,普通公差(JIS B0405)という概念が重要である。

|

図1.6 作りやすい形状の例

|

1.2.3 規格部品の流用とカタログの活用

1.2.3 規格部品の流用とカタログの活用

|

実際の機械では規格化された市販部品を流用することが多い。1本数円から数十円で売られているボルトやナットをわざわざ旋盤で加工するのはあまりにも非能率的である。また,様々な機械に使われている軸受やシール部品なども規格化されている部品を使うのが能率的である。そのような場合,部品メーカーのカタログをしっかりと読みとり,適切な部品を選択することが重要である。それらの汎用的な機械部品は,日本工業規格(JIS)で標準化・規格化されている。すなわち,JISに基づく機械設計が重要である。ただし,JISを見れば設計ができるのではなく,設計はあくまでも設計者自身が考えることが重要である。

「日本工業規格(JIS)」のページへ

「日本工業規格(JIS)」のページへ

|

図1.7 規格部品の例(NSK社の軸受)

|

1.2.4 バランスのよい設計

1.2.4 バランスのよい設計

機械設計では,常にバランス(兼ね合い)を考えなければならない(図1.8)。例えば,自動車を考えてみると,製作コストが高いほど高性能な自動車になり,製作コストを低くすると高い性能は望めなくなる。また,通常の機械を考えると,機能が多いほど強度・重量が増え,機能が少ないほど強度・重量が減る。もちろん,常に高性能化・高機能化を目指すわけではない。設計者は,要求されている機能を把握し,これらのバランスや要求されている機能や価格を考えて設計しなければならない。これが機械設計の最適化の難しさである。

図1.8 様々な設計

1.2.5 他の設計者の考えを参考にすること

1.2.5 他の設計者の考えを参考にすること

|

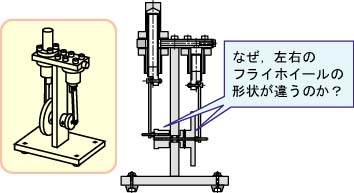

機械設計では,他の設計者の「考え」を参考にすることも重要である。もちろん,図面を写すことではない。どのように部品の形状・寸法を決めたのか,あるいは何を考えて設計したのかを参考にすることである。

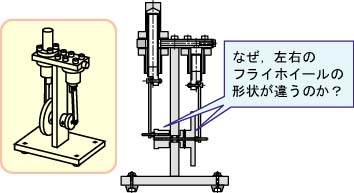

【例題1.1】

図1.9は,筆者が「製作のしやすさ」を重視して設計した模型スターリングエンジンである。なぜ,このエンジンの左右のフライホイールは異なる形状としたであろうか。(答えはこちら)

|

|

図1.9 模型スターリングエンジン

|

|  1.2.1 設計コンセプトの明確化

1.2.1 設計コンセプトの明確化 1.2.2 機械加工の知識

1.2.2 機械加工の知識 1.2.3 規格部品の流用とカタログの活用

1.2.3 規格部品の流用とカタログの活用 1.2.4 バランスのよい設計

1.2.4 バランスのよい設計

1.2.5 他の設計者の考えを参考にすること

1.2.5 他の設計者の考えを参考にすること