|

| ||||||

|

講義ノート:もの作りのための機械設計工学 第1章 機械設計の概要

機械設計は,設計者の考えに基づき進められていく。設計者は何を考えて,実際の機械を設計したのか,以下,筆者が実際に設計・試作したいくつかの実験用機器を紹介する。なお,詳細についてはそれぞれのリンクページで紹介している。

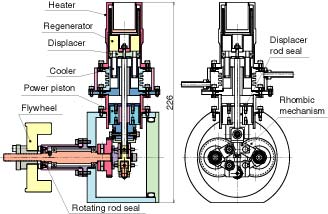

1.3.1 小型スターリングエンジン

1.3.1 小型スターリングエンジン

小型スターリングエンジン「Mini-Ecoboy」のページへ

小型スターリングエンジン「Mini-Ecoboy」のページへ

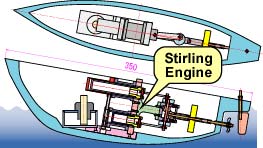

1.3.2 模型ボート

1.3.2 模型ボート

「模型スターリングエンジン船を作ろう」のページへ

「模型スターリングエンジン船を作ろう」のページへ

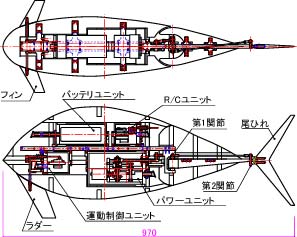

1.3.3 実験用魚ロボット

1.3.3 実験用魚ロボット

「実験用魚ロボットUPF-2001」のページへ

「実験用魚ロボットUPF-2001」のページへ

| ||||||

|

[ Previous ] [ Mechanical Design ] [ Next ] [ Hirata HOME ] [ Power and Energy Engineering Division ] [ NMRI HOME ] | ||||||

|

| ||||||

| Contact khirata@nmri.go.jp |