講義ノート:もの作りのための機械設計工学

第6章 歯車機構の設計

6.2 平歯車の構造と特徴

前節で述べたように,歯車には多くの形状がある。本節では,その中でも最も代表的な平歯車を例にとり,その詳細な構造と特徴について述べる。また,歯の形状がインボリュート曲線の歯車を対象とする。その他の形状の歯車でも,基本的な考え方は同じである。

6.2.1 平歯車の基礎知識

6.2.1 平歯車の基礎知識

(1) 歯数と減速比

|

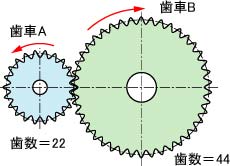

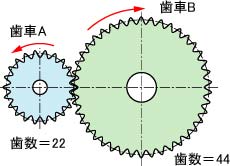

図6.11に示すように2つの歯車が組み合わされている場合,歯車機構の設計においては,それぞれの歯数の比が重要である。すなわち,歯車Bの歯数が歯車Aの歯数の2倍である場合,歯車Bを1回転させるために歯車Aを2回転させなければならない。その場合,減速比が2であるという。(逆に歯車Bを回転させる場合は増速比が2であるという。)

|

図6.11 歯車の構成

|

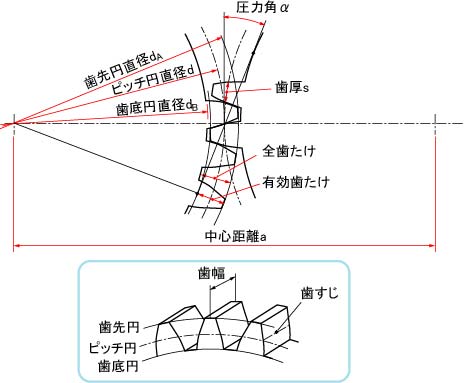

(2) 歯車各部の名称

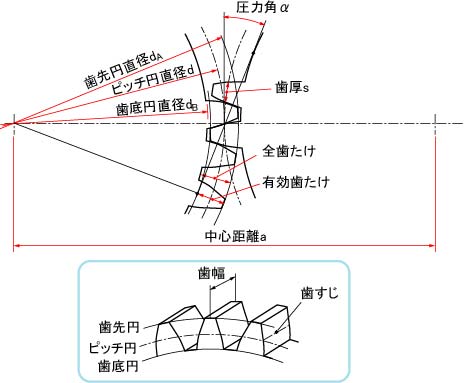

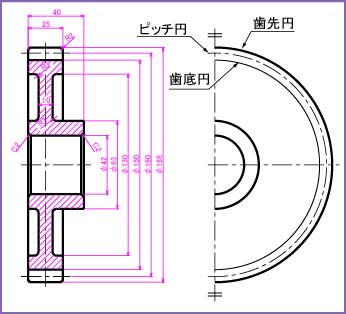

平歯車各部の名称を図6.12に示す。この中で歯車機構を設計する際に重要な寸法として,中心距離aと基準ピッチ円直径dがある。中心距離とは,一対の歯車の軸の最短距離であり,歯車の位置を決定する際に重要な値である。

図6.12 平歯車各部の名称

(3) 基準ピッチ円直径

|

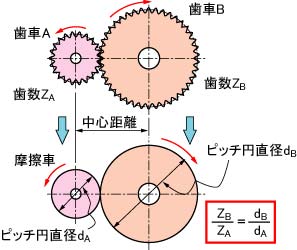

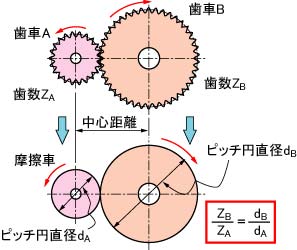

基準ピッチ円直径について正確かつ簡単に説明することは難しい。簡略化した考え方として,一対の歯車を摩擦車(2つの円板が接して動力を伝達する部品)に置き換えて,回転比(減速比,増速比)が等しくなるようにした場合の摩擦車の直径であると考えればよい(図6.13)。すなわち,歯車Aと歯車Bの歯数の比(=減速比)が1:2の場合,中心距離が等しく,ピッチ円直径の比も1:2となる。

|

図6.13 基準ピッチ円

|

歯車の機械製図

歯車の機械製図

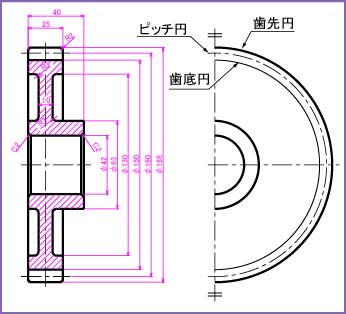

図6.14に平歯車の機械製図を示す。歯車の機械製図において,歯形は省略し,歯先円を太い実線,ピッチ円を細い一点鎖線,歯底円を細い実線(ただし断面の場合は太い実線)で作図する。

|

図6.14 歯車の機械製図

|

|

6.2.2 モジュール

6.2.2 モジュール

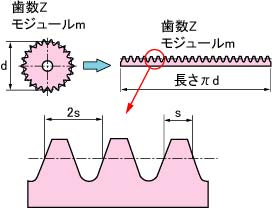

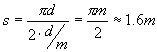

当然であるが,一対の歯車において,歯の大きさが同じでなければ,歯車は適切に機能しない。歯の大きさを表す場合,モジュールという値が使われる。モジュールm(mm)は,ピッチ円直径d(mm)を歯数zで除した値として定義されている(式(6.1))。

(6.1) (6.1)

モジュールは,歯車の大きさを表すために使われ,歯車を選定する際や歯車機構を設計する際に最も基準となる値である。モジュールの値が大きいほど歯の大きさが大きくなる。

|

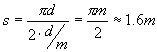

モジュールmの値と歯の大きさとの関係をイメージするため,ラック(図6.8参照)における歯の大きさを求める。図6.15に示すように,ピッチ円直径d(mm),モジュールm(mm),歯数zの歯車を考え,これをラックに置き換える。ラックの長さは,ピッチ円の長さとなり,πd(mm)となる。式(6.1)より,歯数zはd/mであるので,ピッチ線上の歯の厚さs(mm)は次式となる。

(6.2) (6.2)

したがって,モジュールm=0.5の歯車の歯厚sは約0.8 mm,モジュールm=1の歯厚sは約1.6 mm,m=5の歯車の歯厚sは約8 mmであることがわかる。

|

図6.15 モジュールと歯の大きさ

|

|

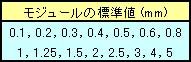

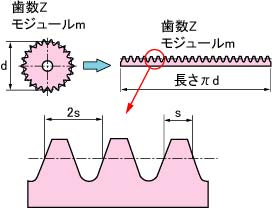

表6.1にJISで推奨されているモジュールの標準値(5 mm以下の範囲で優先度が高いもの)を示す。通常,市販されている歯車は同表に示したモジュールであり,これらの中から適したモジュールを選択する。

|

表6.1 JISで推奨されているモジュール

|

6.2.3 バックラッシ

6.2.3 バックラッシ

|

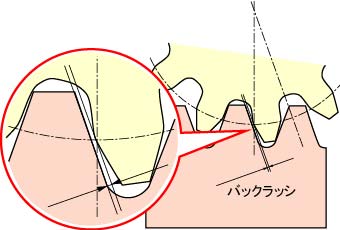

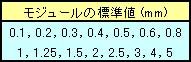

バックラッシとは,一対の歯車をかみ合わせたときの歯面間の「遊び」のことである(図6.16)。一対の歯車を滑らかに無理なく回転させるためには,適切なバックラッシが必要である。バックラッシが小さすぎると,潤滑が不十分になりやすく,歯面同士の摩擦が大きくなる。また,バックラッシが大きすぎると,歯のかみ合いが悪くなり,歯車が破損しやすくなる。

|

図6.16 バックラッシ

|

|

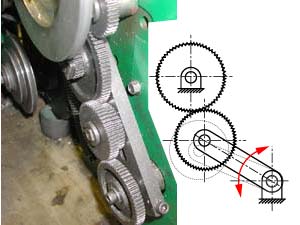

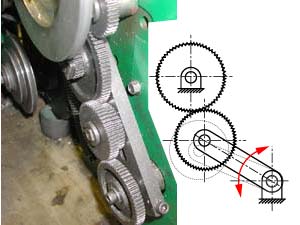

通常,中心距離を調整することにより,バックラッシを調整する。頻繁に歯車を交換するような機械では,バックラッシを調整できる構造とすることも多い(図6.17)。また,歯車を支持している軸の強度や剛性が不足していると,運転中にバックラッシが変化してしまうので注意しなければならない。

|

図6.17 バックラッシを調整できる構造

|

ノーバックラッシ機構

ノーバックラッシ機構

バックラッシが必要なことは歯車の特徴であるが,高精度な運動伝達が必要な機械などでは,わずかなバックラッシが問題となることがある。そのような場合,各メーカーから市販されている特殊な部品を使用するとよい(図6.18)。

|

(a) ノーバックラッシ歯車

(協育歯車HPより)

|

(a) ラック・ピニオン機構

(加茂精工HPより)

|

|

6.2.4 歯車の騒音

6.2.4 歯車の騒音

歯車は動力や運動を正確に伝えることができる。しかし,歯車を高負荷・高速回転で運転すると,歯車の騒音が問題となることがある。以下,歯車の騒音を小さくするための主な対策をまとめる。

(1) バックラッシの適切化

トルク変動が大きい場合など,バックラッシが大きいと騒音が発生しやすい。バックラッシをできる限り小さくするとよい。

(2) かみ合い率の増加

かみ合いを大きくするほど静かになる。そのためには,回転比(減速比,増速比)を必要以上に大きくしないとよい。また,平歯車より,はすば歯車の方がかみ合いが大きくでき,静かになる。

(3) 歯形の小型化

モジュールが小さいほど静かになる。モジュールをできる限り小さくするとよいが,強度は弱くなるので注意する。

(4) プラスチック歯車の使用

振動を吸収しやすいプラスチック歯車(図6.19)を用いることで騒音を防止できる。軽負荷・低速回転であればプラスチック歯車を使用できる。

(5) 潤滑の適切化

潤滑が適切でないと騒音が大きくなる。一般に,粘度の高い潤滑油の方が,騒音は小さくなる。

|

図6.19 プラスチック歯車

(小原歯車HPより)

|

|  6.2.1 平歯車の基礎知識

6.2.1 平歯車の基礎知識

6.2.2 モジュール

6.2.2 モジュール (6.1)

(6.1) 6.2.3 バックラッシ

6.2.3 バックラッシ 6.2.4 歯車の騒音

6.2.4 歯車の騒音

歯車の機械製図

歯車の機械製図

(6.2)

(6.2)