えい航用魚ロボット「PF-600D」

1999/11/9更新

実験:牧野,滝本,宇田

PF-600D製作:平田

えい航用魚ロボット「PF-600D」について

えい航用魚ロボット「Prototype Fish Robot, PF-600D」は,PF-600の抵抗を測定するために試作しました。駆動源や関節は取り付けられていませんが,外形は推進性能実験用魚ロボットPF-600と同じです。

PF-600Dの図面はこちら

PF-600Dの図面はこちら

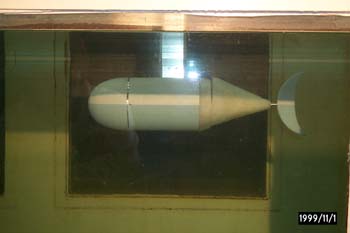

中水槽でのえい航実験

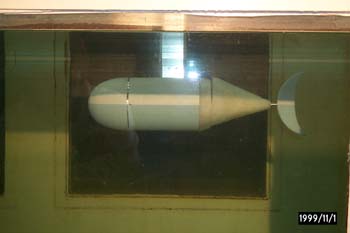

下の写真は,中水槽(200m)での実験の様子です(1999/11/1〜5)。えい航実験の結果は,魚ロボットの動力源の出力レベルを検討する等の設計支援に貢献し,さらに魚ロボットの等価的な推進効率を評価するためにも必要になります。また,

- 深度と抵抗の関係を求めることで,今後の実験及び魚ロボット開発の基礎データとする。

- レイノルズ数と抵抗係数との関係を整理し,既存の海中ロボットの抵抗と比較することで,魚の形状の有利性(または不利性)を考察する。

- 本実験により,抵抗係数(Cd値)を求めることで,魚ロボット設計時の抵抗計算を容易にする。

等にも貢献できると考えられます。

さらに多くの写真を見たい方はこちら

さらに多くの写真を見たい方はこちら

実験方法と実験条件

右写真のように,PF-600Dにストラットを取り付け,深度d(m)と速度Vm(m/s)を変化させて実験を行いました。深度d(m)とPF-600D胴部の外径D(=0.148m)との比d/Dは0.5,1.0,2.0,3.0の4条件,そして速度Vm(m/s)は0.2m/sから4.2m/sの範囲で測定しています。

実験の再現性等を確認するため,以上の条件で2回の実験を行いました。

実験結果

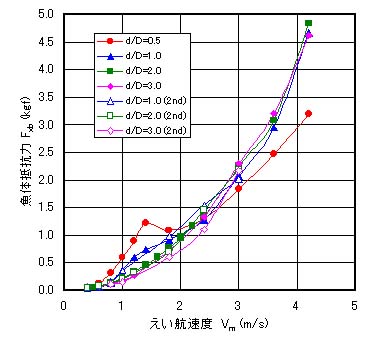

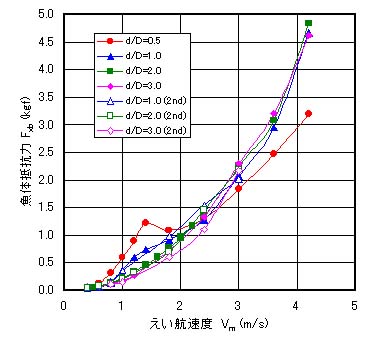

右の図は速度Vm(m/s)に対する魚体の抵抗力Fxb(kgf)の実験結果です。魚体の抵抗力Fxbは,実験で得られた全抵抗力Fx(kgf)からストラット単体の抵抗力Fst(kgf)を差し引いて求めています。また,図中のdは深度(m),Dは魚ロボットの外径(=0.148m)です。これより,深度がd/D=1から3の範囲では,抵抗力の差はかなり小さいことがわかります。d/D=0.5において,高速時に抵抗力が低下しているのは,魚ロボットの表面の一部が水面から露出していたためであると考えられます。また,d/D=0.5とd/D=1において,低速時に抵抗力が増大しているのは,魚ロボットが共振したためであると考えられます。

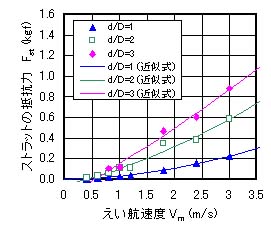

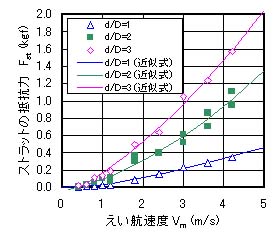

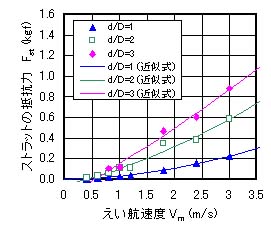

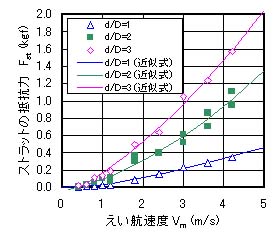

右の図は,魚ロボットを取り外した状態で測定した速度Vm(m/s)に対するストラットの抵抗力Fst(kgf)の実験結果です(左:1回目,右:2回目)。図中の実線は最小二乗法によって求めた二次多項式を表しています。このデータは,上記の実験で得られた全抵抗力Fxから魚体の抵抗力Fxbを求めるために使用しました。

右の図は,魚ロボットを取り外した状態で測定した速度Vm(m/s)に対するストラットの抵抗力Fst(kgf)の実験結果です(左:1回目,右:2回目)。図中の実線は最小二乗法によって求めた二次多項式を表しています。このデータは,上記の実験で得られた全抵抗力Fxから魚体の抵抗力Fxbを求めるために使用しました。

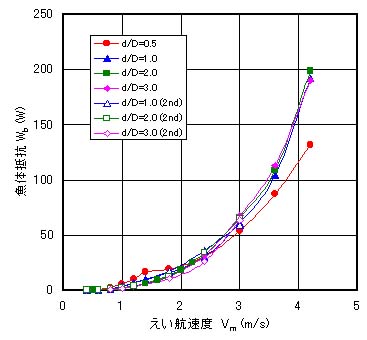

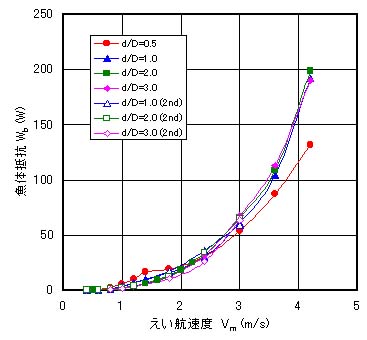

右の図は速度Vm(m/s)に対する魚ロボットの抵抗Wb(W)[=Fxb(N)×Vm(m/s)]を示しています。この実験結果は魚ロボットの動力源の出力レベルを検討する際に有効なデータとなります。

右の図は速度Vm(m/s)に対する魚ロボットの抵抗Wb(W)[=Fxb(N)×Vm(m/s)]を示しています。この実験結果は魚ロボットの動力源の出力レベルを検討する際に有効なデータとなります。

例えば,PF-600を速度3.5m/sで泳がせる場合,少なくとも出力100W以上の動力源が必要となることがわかります。魚ロボットは尾部を動かしながら泳ぐため,厳密には本実験で求めた抵抗は変化すると考えられますが,大まかな出力レベルの検討には十分なデータであると考えています。

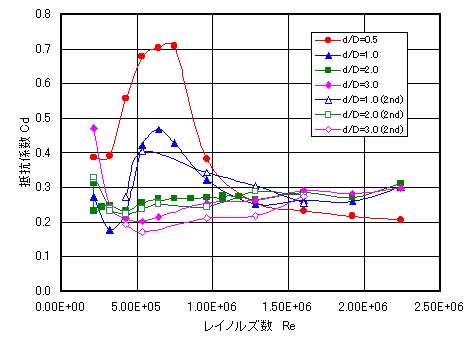

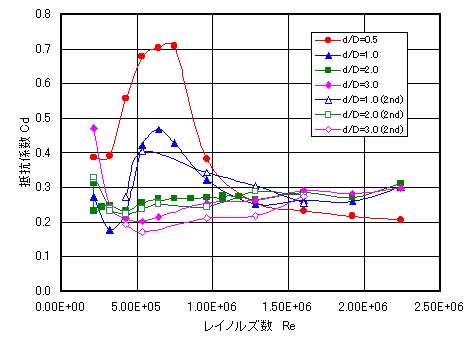

右の図はレイノルズ数Reに対する魚ロボットの抵抗係数Cdを示しています。Re及びCdは次式で求めています。

右の図はレイノルズ数Reに対する魚ロボットの抵抗係数Cdを示しています。Re及びCdは次式で求めています。

Re=VmL/ν

Cd=Fxb/(1/2ρVm2S)

ここで,Lは魚ロボットの全長(=0.6m),νは水の動粘性係数(=1.12×10-6m2/s),ρは水の密度(=1000kg/m3),Sは魚ロボットの投影面積(=πD2/4(m2))です。

これより,d/D=0.5とd/D=1における共振時のデータを除けば,レイノルズ数Reが5×105から2×106の範囲で,抵抗係数Cdは0.2〜0.3程度となっていることがわかります。

ただし,実際の典型的なコイの場合,L=0.28m,Vm=0.98m/sであり(1),レイノルズ数Reは2.5×105程度,典型的なイルカの場合L=2.3m,Vm=9.43m/sであり(1),レイノルズ数Reは2.2×107程度となるため,本実験の範囲が十分であるとは言えません。

文献

(1) 永井 實:イルカに学ぶ流体力学,オーム社,p.113-114(1999).

[Other Information and Link]

Return to Fish Robot Home Page

Koichi Hirata

e-mail: khirata@nmri.go.jp (Office)

e-mail: khirata@gem.bekkoame.ne.jp (Home)

PF-600Dの図面はこちら

PF-600Dの図面はこちら

さらに多くの写真を見たい方はこちら

さらに多くの写真を見たい方はこちら

右の図は,魚ロボットを取り外した状態で測定した速度Vm(m/s)に対するストラットの抵抗力Fst(kgf)の実験結果です(左:1回目,右:2回目)。図中の実線は最小二乗法によって求めた二次多項式を表しています。このデータは,上記の実験で得られた全抵抗力Fxから魚体の抵抗力Fxbを求めるために使用しました。

右の図は,魚ロボットを取り外した状態で測定した速度Vm(m/s)に対するストラットの抵抗力Fst(kgf)の実験結果です(左:1回目,右:2回目)。図中の実線は最小二乗法によって求めた二次多項式を表しています。このデータは,上記の実験で得られた全抵抗力Fxから魚体の抵抗力Fxbを求めるために使用しました。 右の図は速度Vm(m/s)に対する魚ロボットの抵抗Wb(W)[=Fxb(N)×Vm(m/s)]を示しています。この実験結果は魚ロボットの動力源の出力レベルを検討する際に有効なデータとなります。

右の図は速度Vm(m/s)に対する魚ロボットの抵抗Wb(W)[=Fxb(N)×Vm(m/s)]を示しています。この実験結果は魚ロボットの動力源の出力レベルを検討する際に有効なデータとなります。 右の図はレイノルズ数Reに対する魚ロボットの抵抗係数Cdを示しています。Re及びCdは次式で求めています。

右の図はレイノルズ数Reに対する魚ロボットの抵抗係数Cdを示しています。Re及びCdは次式で求めています。