|

機械設計のための基礎製図

第1章 機械工学における設計と製図

1.1 機械工学における設計と製図 1.1 機械工学における設計と製図

機械工学とは,「機械を作る」ための学問であり,その履修範囲はとても広い。機械工学の領域の一つである「設計・製図」は,「機械を作る」という観点から,極めて重要な科目の一つである。

機械工学とは,「機械を作る」ための学問であり,その履修範囲はとても広い。機械工学の領域の一つである「設計・製図」は,「機械を作る」という観点から,極めて重要な科目の一つである。

一般的に「機械を作る」ための流れは,発案,設計,製図,製作となる。すなわち,ある問題に対してそれを解決するためのアイデアを「発案」し,それを一つの機械にまとめるために様々なことを考え(設計),実際に作る機械の図面を描き(製図),機械を完成させる(製作)。設計と製図とは密接な関係があるため,混同されやすいが,全く異なるものである。

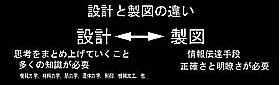

設計とは,機械を作り上げていく一つの過程であり,「頭の中で考えたものを実際の形にするため,それに対する思考をまとめ上げていくこと」である。そのためには,機械力学,材料力学,熱力学,流体力学,計測・制御工学,機械加工など,多くの科目について幅広い知識を必要とする。さらに,作り上げていく機械の機能を分析する能力が必要不可欠である。

設計とは,機械を作り上げていく一つの過程であり,「頭の中で考えたものを実際の形にするため,それに対する思考をまとめ上げていくこと」である。そのためには,機械力学,材料力学,熱力学,流体力学,計測・制御工学,機械加工など,多くの科目について幅広い知識を必要とする。さらに,作り上げていく機械の機能を分析する能力が必要不可欠である。

製図とは,作り上げていく機械について,設計者同士あるいは設計者と製作者の間で情報を伝達する手段である(情報伝達手段)。すなわち,図面は,誰が見ても正確に理解できることが必要であり(図面の一義性),しかも,機械を製作するのに必要な全ての情報を明瞭に含んでいる必要がある。

機械工学を学び,「機械を作る」ためには,正確な図面を読む能力,描く能力を養う必要があるのは明らかである。本講義を通して,機械製図を扱うための基礎的な知識,図面を正確に描くための知識と技術を習得していただきたいと考えている。

1.2 設計例と製図例 1.2 設計例と製図例

以下,著者が勤務している船舶技術研究所で進めている研究を紹介し,実際の設計・製図例を見ながら,設計と製図の留意点について説明する。

(1) 模型スターリングエンジン

(1) 模型スターリングエンジン

図1.1は模型スターリングエンジンの外観である。このエンジンは,外部から熱を加え,エンジン内の一部の空気を暖めることで作動する。2つのピストンにより空気を移動させて加熱・冷却を繰り返し,それにより生じる空気の膨張・圧縮の力を回転運動に変換している。

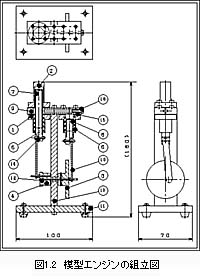

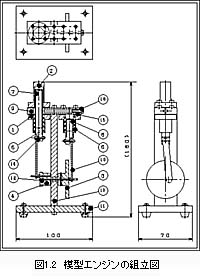

図1.2は模型スターリングエンジンの図面(組立図)を示している。このように,機械図面は前,上及び横の3方向からの図面を描くのが原則である(これらを正面図,側面図,平面図と呼ぶ)。比較的簡単な構造の機械であれば,3方向からの図面を描くことで,その形状を正確に伝えることができる。

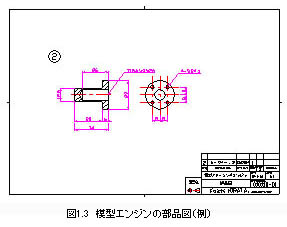

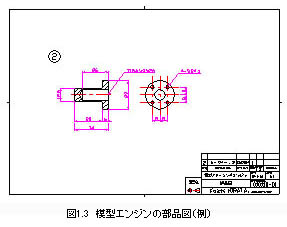

この模型スターリングエンジンは20個ほどの部品から組み立てられた機械である。図1.3に部品の一つであるヒータキャップの製作図面(部品図)を示す。このように,部品を製作するための図面には,形状はもちろん,寸法や加工方法,材質などの様々な情報が含まれていなければならない。また,図面には数種類の線が使われていることがわかる。例えば,長い線と短い線で構成される一点鎖線は,部品の中心を表す線(中心線)である。使用する線の種類を誤ると,部品や機械の形状が正しく伝わらないことがあるため,機械製図では使用する線の種類が厳密に決められている。

この模型スターリングエンジンは20個ほどの部品から組み立てられた機械である。図1.3に部品の一つであるヒータキャップの製作図面(部品図)を示す。このように,部品を製作するための図面には,形状はもちろん,寸法や加工方法,材質などの様々な情報が含まれていなければならない。また,図面には数種類の線が使われていることがわかる。例えば,長い線と短い線で構成される一点鎖線は,部品の中心を表す線(中心線)である。使用する線の種類を誤ると,部品や機械の形状が正しく伝わらないことがあるため,機械製図では使用する線の種類が厳密に決められている。

(2) 模型スターリングエンジンの高出力化

(2) 模型スターリングエンジンの高出力化

図1.1の模型スターリングエンジンはヒータキャップをガスバーナやアルコールランプで加熱することにより高回転で運転する。しかし,このエンジンの出力は小さく,有効なエネルギを外部に取り出すのは難しい。次にスターリングエンジンの出力を向上させる方法について考える。

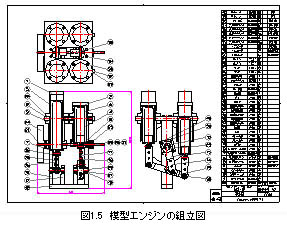

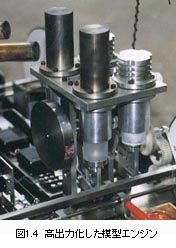

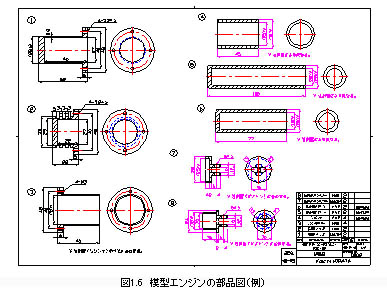

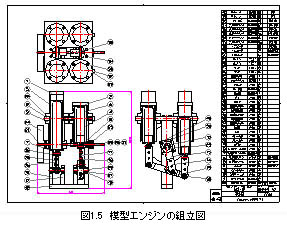

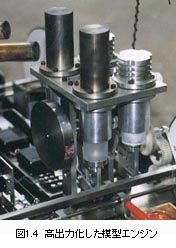

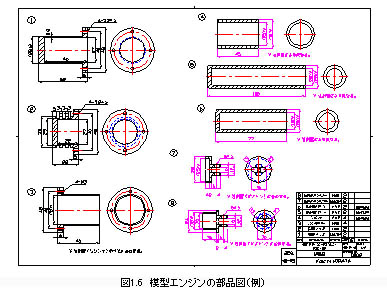

詳細については省略するが,スターリングエンジンは外部から熱を与えられ,エンジン内ガスの圧力変化を利用して,回転運動に変換している。すなわち,外部からの熱をガスに伝えるための装置(熱交換器)の性能を向上させること,さらにガスの圧力を回転運動に変換するための機構での損失を減らすことで,出力を向上させることが可能である。図1.4及び図1.5は,そのような検討に基づいて設計した模型エンジンの外観及び組立図である。図1.6は部品図の一例である。

このように,考えたものを実際の形にするために思考をまとめ上げることが「設計」である。この例からもわかるように機械設計には様々な知識が必要である。エンジン(熱機関)であるので,性能予測あるいは解析に熱力学の知識が必要である。また,力が作用する部品の強度計算を行うための材料力学の知識,ピストンが往復運動を解析するための機械力学(振動)の知識,さらに実際に部品を作るための機械加工や機械材料の特徴についての知識も必要となる。

このように,考えたものを実際の形にするために思考をまとめ上げることが「設計」である。この例からもわかるように機械設計には様々な知識が必要である。エンジン(熱機関)であるので,性能予測あるいは解析に熱力学の知識が必要である。また,力が作用する部品の強度計算を行うための材料力学の知識,ピストンが往復運動を解析するための機械力学(振動)の知識,さらに実際に部品を作るための機械加工や機械材料の特徴についての知識も必要となる。

(3) 高性能スターリングエンジン

(3) 高性能スターリングエンジン

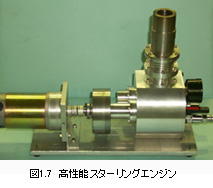

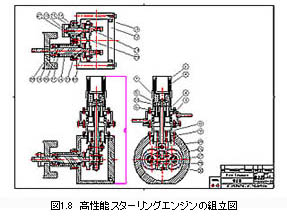

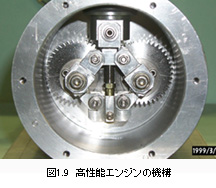

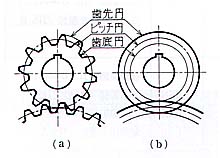

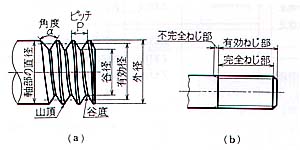

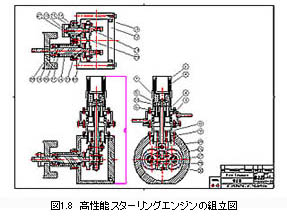

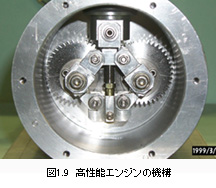

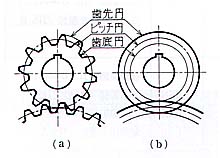

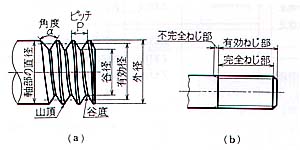

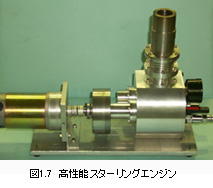

さらに実用機に近い構造を持つスターリングエンジンを紹介する。図1.7及び図1.8は,熱交換器や機構の高性能化を図ったスターリングエンジンである。ピストンを動かす機構には,ピストンを直線運動させるための歯車を利用した機構を採用している(図9)。歯車やボルトは機械によく使われる部品である。図10に示すように機械製図においては歯車やボルトを省略して描く画法(略画法)が決められている。

図1.10 歯車とボルトの略画法

(4) 魚ロボット

(4) 魚ロボット

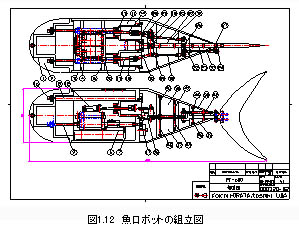

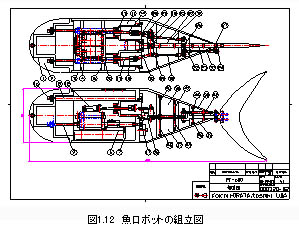

また,船舶技術研究所では海中探査などに使用する自律形海中ロボットの研究を進めている。水の抵抗は空気の抵抗よりもはるかに大きいため,水中でのロボットの運動速度は,陸上の運動と比べて著しく遅くなるのが一般的である。ところが実際の魚は水中を速く,しかも器用に運動している。そこで魚の泳ぎに着目して,魚の泳ぎを模擬した魚ロボットの設計・試作を行った。図1.11は本研究で設計・試作した魚ロボットの一つである。図1.12に示すように,魚ロボットの胴体にはラジコン模型用のサーボモータが内蔵され,それにより尾ひれを左右に振動させて推進する。

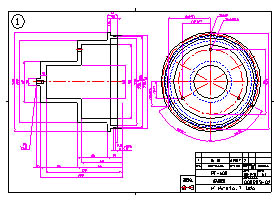

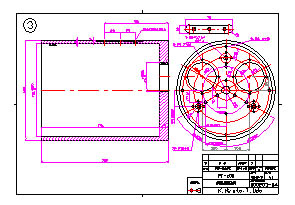

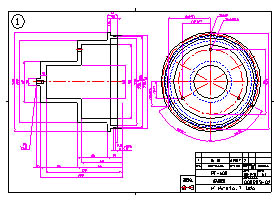

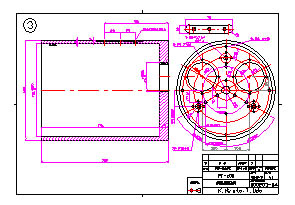

図1.13は,魚ロボットの頭部と胴部の部品図である。胴体内部には電気部品やバッテリなどが配置されているため,完全な水密としなければならない。そのため,頭部と胴部の接合部にはゴムのリング(Oリング)を使用しており,そのシール面を高い精度で加工する必要があった。部品図には,加工面の滑らかさ(仕上記号)や実際に許される寸法誤差(寸法公差)なども明確に記述される必要がある。

図1.13は,魚ロボットの頭部と胴部の部品図である。胴体内部には電気部品やバッテリなどが配置されているため,完全な水密としなければならない。そのため,頭部と胴部の接合部にはゴムのリング(Oリング)を使用しており,そのシール面を高い精度で加工する必要があった。部品図には,加工面の滑らかさ(仕上記号)や実際に許される寸法誤差(寸法公差)なども明確に記述される必要がある。

図1.13 魚ロボットの部品図

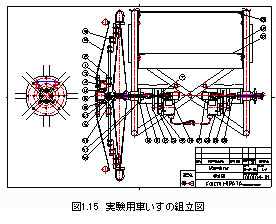

(5) 実験用車いす

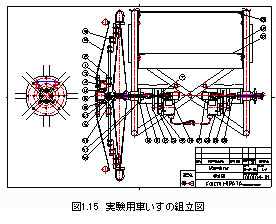

高齢者や障害者の安全かつ快適な船旅を目指した船舶バリアフリーの研究を紹介する。図1.14及び図1.15は本研究で使用するために設計・製作された実験用車いすである。この実験用車いすは,運転時の駆動トルク(腕の力に相当)と左右車輪の回転角度を測定する装置が取り付けられている。実験用車いすには市販の測定機器が多用されているが,測定条件や実験内容を検討し,いくつもの測定機器を組み上げて一つの機械を完成させる過程において,機械設計や製図の知識は必要不可欠である。

1.3 まとめ 1.3 まとめ

以上より,設計や製図,さらに機械工学に関連する幅広い知識は,機械を作り上げるために極めて重要であることを理解していただけたであろう。本講義を受講する学生には,本章で紹介したような機械図面を正確に読みとることができ,そして描くこともできるように,基本的な製図の知識と技術を習得していただきたいと考えている。

|  1.1 機械工学における設計と製図

1.1 機械工学における設計と製図 1.2 設計例と製図例

1.2 設計例と製図例

(4) 魚ロボット

(4) 魚ロボット 図1.13は,魚ロボットの頭部と胴部の部品図である。胴体内部には電気部品やバッテリなどが配置されているため,完全な水密としなければならない。そのため,頭部と胴部の接合部にはゴムのリング(Oリング)を使用しており,そのシール面を高い精度で加工する必要があった。部品図には,加工面の滑らかさ(仕上記号)や実際に許される寸法誤差(寸法公差)なども明確に記述される必要がある。

図1.13は,魚ロボットの頭部と胴部の部品図である。胴体内部には電気部品やバッテリなどが配置されているため,完全な水密としなければならない。そのため,頭部と胴部の接合部にはゴムのリング(Oリング)を使用しており,そのシール面を高い精度で加工する必要があった。部品図には,加工面の滑らかさ(仕上記号)や実際に許される寸法誤差(寸法公差)なども明確に記述される必要がある。

1.3 まとめ

1.3 まとめ 機械工学とは,「機械を作る」ための学問であり,その履修範囲はとても広い。機械工学の領域の一つである「設計・製図」は,「機械を作る」という観点から,極めて重要な科目の一つである。

機械工学とは,「機械を作る」ための学問であり,その履修範囲はとても広い。機械工学の領域の一つである「設計・製図」は,「機械を作る」という観点から,極めて重要な科目の一つである。 設計とは,機械を作り上げていく一つの過程であり,「頭の中で考えたものを実際の形にするため,それに対する思考をまとめ上げていくこと」である。そのためには,機械力学,材料力学,熱力学,流体力学,計測・制御工学,機械加工など,多くの科目について幅広い知識を必要とする。さらに,作り上げていく機械の機能を分析する能力が必要不可欠である。

設計とは,機械を作り上げていく一つの過程であり,「頭の中で考えたものを実際の形にするため,それに対する思考をまとめ上げていくこと」である。そのためには,機械力学,材料力学,熱力学,流体力学,計測・制御工学,機械加工など,多くの科目について幅広い知識を必要とする。さらに,作り上げていく機械の機能を分析する能力が必要不可欠である。

(1) 模型スターリングエンジン

(1) 模型スターリングエンジン

(2) 模型スターリングエンジンの高出力化

(2) 模型スターリングエンジンの高出力化

(3) 高性能スターリングエンジン

(3) 高性能スターリングエンジン