|

機械設計のための基礎製図

第9章 機械製図の基礎

9.1 機械製図 9.1 機械製図

本章では,機械によく使われるねじと歯車の略画法並びに寸法記入法を紹介し,前章までに学んできた線の種類や第三角法についても復習する。機械図面は,誰にでもわかる明瞭なものでなければならない。また,文字や寸法を記入するときは,読みやすくなるように心がける必要がある。

9.2 ねじの略画法 9.2 ねじの略画法

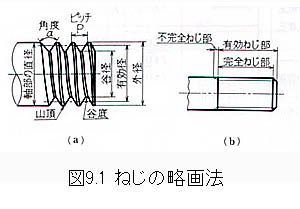

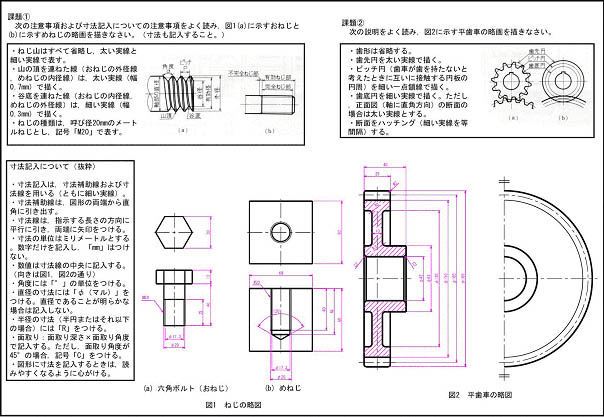

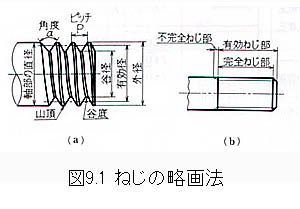

図9.1にねじの略画法を示す(教科書p.70参照)。作図する上での注意事項は次の通りである。

図9.1にねじの略画法を示す(教科書p.70参照)。作図する上での注意事項は次の通りである。

(a) ねじ山はすべて省略し,太い実線と細い実線で表す。

(b) 山の頂を連ねた線(おねじの外径線,めねじの内径線)は,太い実線(幅0.7mm)で描く。

(c) 谷底を連ねた線(おねじの内径線,めねじの外径線)は,細い実線(幅0.3mm)で描く。

(d) ねじの種類は,呼び径20mmのメートルねじとし,記号「M20」で表す。

(e) おねじの山の頂を表す線,またはめねじの谷底を表す線から引出線(細い実線)を引き出し,呼び「M20」と記入する。

9.3 歯車の略画法 9.3 歯車の略画法

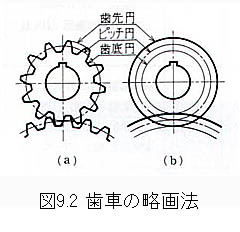

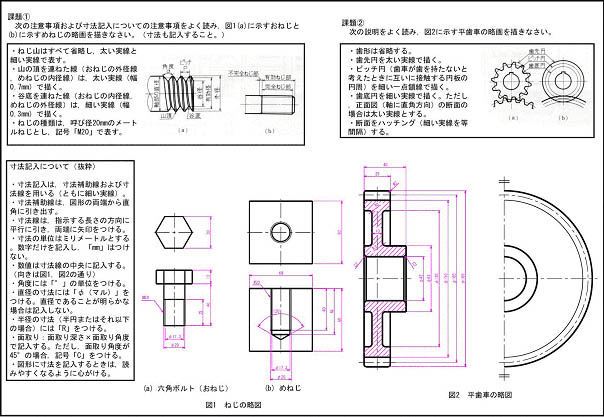

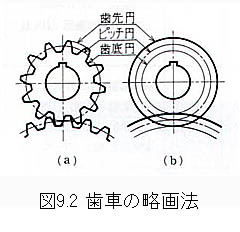

図9.2に歯車の略画法を示す(教科書p.77参照)。作図する上での注意事項は次の通りである。

図9.2に歯車の略画法を示す(教科書p.77参照)。作図する上での注意事項は次の通りである。

(a) 歯形は省略する。

(b) 歯先円を太い実線で描く。

(c) ピッチ円(歯車が歯を持たないと考えたときに互いに接触する円板の円周)を細い一点鎖線で描く。

(d) 歯底円を細い実線で描く。ただし,正面図(軸に直角方向)の断面の場合は太い実線とする。

(e) 断面をハッチング(細い実線を等間隔)する。

9.4 寸法記入法 9.4 寸法記入法

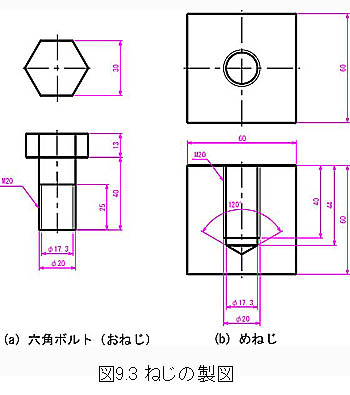

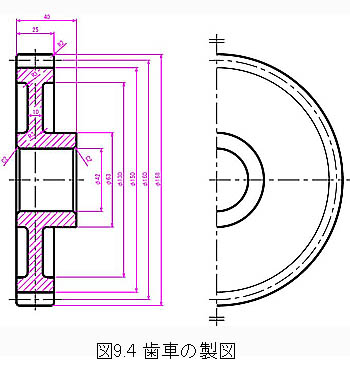

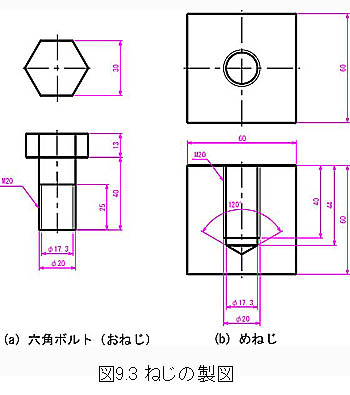

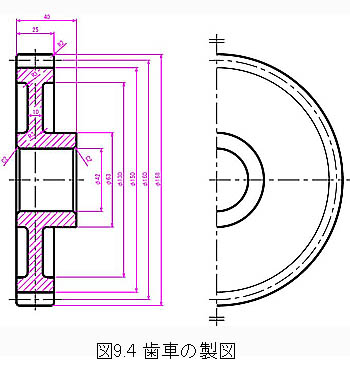

機械製図において,図形を描いた後,寸法を記入しなければならない。図9.3及び図9.4は,上述のねじ及び歯車の略画に寸法を記入した例である。寸法の記入は,機械あるいは部品を作る上で極めて重要である(教科書p.58参照)。

機械製図において,図形を描いた後,寸法を記入しなければならない。図9.3及び図9.4は,上述のねじ及び歯車の略画に寸法を記入した例である。寸法の記入は,機械あるいは部品を作る上で極めて重要である(教科書p.58参照)。

(a) 寸法記入は,寸法補助線および寸法線を用いる(ともに細い実線)。

(b) 寸法補助線は,図形の両端から直角に引き出し,その長さは寸法線を少し越える程度とする。

(c) 寸法線は,指示する長さの方向に平行とし,両端に矢印をつける。

(d) 寸法の単位はミリメートルとする。数字だけを記入し,「mm」はつけない。

(e) 数値は寸法線の中央に記入する。水平方向の場合は下辺から読む向きとし,垂直方向に記入する場合は右辺から読む向きとする。

(f) 角度の寸法線は,角度を構成する2辺の交点を中心とし,円弧を寸法線とする。

(g) 角度には,「°」の単位をつける。

(h) 直径の寸法には,「φ(マル)」をつける。ただし,直径であることが明らかな場合は記入しない。

(h) 直径の寸法には,「φ(マル)」をつける。ただし,直径であることが明らかな場合は記入しない。

(i) 半径の寸法において,半円またはそれ以下の場合,「R」をつける。

(j) 面取りとは材料の角をわずかに平らにする加工のことである。面取りは,面取り深さ×面取り角度で記入する。ただし,面取り角度が45°の場合は記号「C」をつける。

(k) 段付き軸(教科書p.58,図5-4)のように,図面が紛らわしくなる場合,寸法補助線を省略できる。

(l) 狭い箇所では,細い実線を引き出し,寸法を記入する(引出線)。寸法線両端の矢印の代わりに黒点とすることや,寸法線を外側に延長することもある。

(m) 機械製図には加工方法も表示する必要がある。例えば,ドリルを使って穴をあける場合,「キリ」を記入する。

(n) 穴の深さを表す場合,「深サ」という文字と寸法を記入する。

9.5 課題 9.5 課題

図9.3及び図9.4に示すねじの略画と歯車の略画を作図しなさい。

PDFファイルはこちら

|  9.1 機械製図

9.1 機械製図 9.2 ねじの略画法

9.2 ねじの略画法 9.3 歯車の略画法

9.3 歯車の略画法 9.4 寸法記入法

9.4 寸法記入法 9.5 課題

9.5 課題

図9.1にねじの略画法を示す(教科書p.70参照)。作図する上での注意事項は次の通りである。

図9.1にねじの略画法を示す(教科書p.70参照)。作図する上での注意事項は次の通りである。 図9.2に歯車の略画法を示す(教科書p.77参照)。作図する上での注意事項は次の通りである。

図9.2に歯車の略画法を示す(教科書p.77参照)。作図する上での注意事項は次の通りである。 機械製図において,図形を描いた後,寸法を記入しなければならない。図9.3及び図9.4は,上述のねじ及び歯車の略画に寸法を記入した例である。寸法の記入は,機械あるいは部品を作る上で極めて重要である(教科書p.58参照)。

機械製図において,図形を描いた後,寸法を記入しなければならない。図9.3及び図9.4は,上述のねじ及び歯車の略画に寸法を記入した例である。寸法の記入は,機械あるいは部品を作る上で極めて重要である(教科書p.58参照)。 (h) 直径の寸法には,「φ(マル)」をつける。ただし,直径であることが明らかな場合は記入しない。

(h) 直径の寸法には,「φ(マル)」をつける。ただし,直径であることが明らかな場合は記入しない。