жіўгҒ®иҠёиЎ“

ART OF WAVES

жіўгҒ®иҠёиЎ“

еӨ§жқҫйҮҚйӣ„ SHIGEO OMATSU

е°Ӯй–Җз ”з©¶е“Ў

жө®дҪ“гҒ®жіўжөӘдёӯеӢ•жҸәе•ҸйЎҢгҖҒгғЎгӮ¬гғ•гғӯгғјгғҲгҒ«еғҚгҒҸиҮӘ然環еўғиҚ·йҮҚгҖҒејҫжҖ§еҝңзӯ”гҒ«й–ўгҒҷгӮӢз ”з©¶гҒӘгҒ©

жө·жҠҖз ”гҒ«гҒӮгӮӢж·ұжө·ж°ҙж§ҪгҒҜгҖҒжіўгҒ§ж–Үеӯ—гӮ„жЁЎж§ҳгӮ’иҮӘеңЁгҒ«жҸҸгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮеҶҶеҪўгҒ®ж·ұжө·ж°ҙж§ҪгҒҜгҖҒ128ж©ҹгҒ®йҖ жіўиЈ…зҪ®гӮ’е…Ёе‘ЁгҒ«иЁӯзҪ®гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒйҖ жіўж©ҹгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҖҒзўҒзӣӨгҒ®зӣ®гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжіўгҖҒжө·жҠҖз ”гҒ®гғӯгӮҙгғһгғјгӮҜгҖҒеҷҙж°ҙгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«дёҠгҒҢгӮӢжіўпјҲйӣҶдёӯжіўпјүгҖҒжёҰгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еӣһгӮӢжіўгҒӘгҒ©гӮ’дҪңгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҢжіўгӮ’иҮӘеңЁгҒ«гӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒҷгӮӢгҖҚйҖ жіўжҠҖиЎ“гҒҜгҖҒж§ҳгҖ…гҒӘе®ҹйЁ“гҒ«еҝ…иҰҒдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮжң¬жҠҖиЎ“гӮ’еҝңз”ЁгҒ—гҒҰж§ҳгҖ…гҒӘжіўгҖҒж–Үеӯ—гҖҒжЁЎж§ҳгӮ’дҪңгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеӢ•з”»гҒ§зҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷ

йӣҶдёӯжіўгӮ„гғӯгӮҙгғһгғјгӮҜ

гҖҢжө·жҠҖз ”гҒ®гғӯгӮҙгғһгғјгӮҜгҖҚгҖҢйӣҶдёӯжіўгҖҚгҖҢгғЎгғғгӮ·гғҘжіўпјҲзўҒзӣӨзӣ®гҒ®жіўпјүгҖҚгҖҢеӣһи»ўжіўгҖҚгҖҢиҰҸеүҮжіўгҖҚгҒҢйҖЈз¶ҡгҒ—гҒҰзҸҫгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

гғһгӮЁгӮ№гғҲгғӯгҒ§ж”ҫйҖҒгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹ

гҖҢгҒ‘гӮ“гҖҚгҖҢгӮҲгҒ—гҒ“гҖҚгҖҢгғҸгғјгғҲгҒ®гғһгғјгӮҜгҖҚгҖҢгӮҝгӮ«гҖҚгҖҢпјҶгҖҚгҖҢгӮ№гӮ·гҖҚгҖҢгғ©гӮӨгӮӘгғігҒ®гғһгғјгӮҜгҖҚгҖҢжҳҹгҒ®гғһгғјгӮҜгҖҚгҒҢйҖЈз¶ҡгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮпјҲTBSгғҶгғ¬гғ“гҒ®гҖҢгҒЁгҒӘгӮҠгҒ®гғһгӮЁгӮ№гғҲгғӯгҖҚгҒ§еҗҢгҒҳжЁЎж§ҳгӮ’ж’®еҪұгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹпјү

пј®пјӯпјІпј©гҒ®ж–Үеӯ—

жө·дёҠжҠҖиЎ“е®үе…Ёз ”з©¶жүҖгҒ®иӢұж–Үз•Ҙз§°гҖҢпј®пјӯпјІпј©гҖҚгӮ’1ж–Үеӯ—гҒҡгҒӨжҸҸгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

жіўгҒ§гҒ©гҒҶгҒ—гҒҰж–Үеӯ—гӮ„жЁЎж§ҳгҒҢжҸҸгҒӢгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮгҒқгӮҢгҒҜгҖҒе‘ЁжңҹгҒ®зҹӯгҒ„жіўгҒҜйҒ…гҒҸгҖҒе‘ЁжңҹгҒ®й•·гҒ„жіўгҒҜйҖҹгҒҸйҖІгӮҖжҖ§иіӘгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

ж°ҙж§Ҫе®ҹйЁ“гҒ§гҒҜгҖҒдёҖе®ҡе‘ЁжңҹгҒ®иҰҸеүҮжіўгӮ„дёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгӮ№гғҡгӮҜгғҲгғ«гӮ’гӮӮгҒӨдёҚиҰҸеүҮжіўгҒҢгӮҲгҒҸдҪҝгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдҫӢгҒҲгҒ°жө·йӣЈдәӢж•…иӘҝжҹ»гҒӘгҒ©гҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ«еҠ гҒҲгҖҒд»»ж„ҸгҒ®дёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҹжҷӮзі»еҲ—гӮ’жҢҒгҒӨжіўгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜдёүи§’жіўпјҲдёҖзҷәеӨ§жіўпјүгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮжіўгҒ§ж–Үеӯ—гӮ„жЁЎж§ҳгӮ’жҸҸгҒҸгҒ“гҒЁгҒҜзӣҙжҺҘе®ҹйЁ“гҒ«еҪ№з«ӢгҒӨгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒгҖҢжіўгӮ’иҮӘеңЁгҒ«гӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒҷгӮӢгҖҚйҖ жіўжҠҖиЎ“гҒ®й–Ӣзҷәгғ»гғҮгғўгҒ«дҪҝгӮҸгӮҢгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒҜгҒҳгӮҒгҒ«

еӣі1 ж·ұжө·ж°ҙж§ҪпјҲж°ҙгӮ’жҠңгҒ„гҒҹзҠ¶жіҒпјү

жө·жҠҖз ”гҒ«гҒҜгҖҒжӣіиҲӘж°ҙж§ҪгҖҒе№ійқўж°ҙж§ҪгҖҒж°·жө·ж°ҙж§ҪгҒӘгҒ©еҗ„зЁ®гҒ®и©ҰйЁ“ж°ҙж§ҪгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢ гҒһгӮҢгҒ®зү№иүІгӮ’з”ҹгҒӢгҒ—гҒҹж°ҙж§Ҫе®ҹйЁ“гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®дёӯгҒ§иүІгҖ…гҒӘжіўгӮ’йҖ гӮӢгҒ“гҒЁ гҒ®гҒ§гҒҚгӮӢж·ұжө·ж°ҙж§ҪгӮ’дҫӢгҒ«йҖ жіўжҠҖиЎ“гӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

жіўгӮ’йӣҶдёӯгҒ•гҒӣгӮӢ

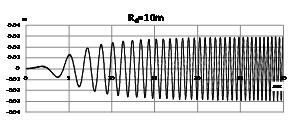

еӣі2 йҖ жіўжқҝгҒ«иЎқж’ғзҡ„гҒӘеӨүдҪҚгӮ’дёҺгҒҲгҒҹгҒЁгҒҚгҒ®жіўй«ҳгҒ®жҷӮзі»еҲ—пјҲRпјқ10пҪҚгҒ®дҫӢпјү

ж°ҙйқўгҒ«ж–Үеӯ—гӮ„жЁЎж§ҳгӮ’жҸҸгҒҸгҒ«гҒҜгҖҒгҒҫгҒҡгҖҢжҖқгҒ„гҒ©гҒҠгӮҠгҒ®зӮ№гҒ®ж°ҙйқўгӮ’зӣӣгӮҠдёҠгҒ’гӮӢгҖҚгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«жіўгҒ®жҢҒгҒӨдёҖгҒӨгҒ®зү№жҖ§гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒҜгҖҒе‘ЁжңҹгҒ®гӮҶгҒЈгҒҸгӮҠгҒ—гҒҹй•·гҒ„жіўй•·гҒ®жіўгҒ»гҒ©йҖҹгҒҸйҖІгӮҖгҖҒзҹӯгҒ„жіўгҒ»гҒ©йҒ…гҒ„гҒЁгҒ„гҒҶжҖ§иіӘгҒ§гҒҷгҖӮгҒҝгҒӘгҒ•гӮ“гҒҢгҖҒдҫӢгҒҲгҒ°е…¬ең’гҒ®жұ гҒ«е°ҸзҹігӮ’гғқгғҒгғЈгғігҒЁжҠ•гҒ’гӮӢгҒЁгҖҒгҒҫгҒҡе‘ЁгӮҠгҒ«й•·гҒ„жіўгҒҢгҒ•гғјгҒЈгҒЁеәғгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҚгҖҒгҒқгҒ®гҒӮгҒЁгӮ’иҝҪгҒ„гҒӢгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ•гҒ–жіўгҒҢеәғгҒҢгӮӢгҒ®гҒҢиҰӢгҒҲгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еӣі2гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒЁеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒпј‘жһҡгҒ®йҖ жіўжқҝгҒ«иЎқж’ғзҡ„гҒӘеӢ•гҒҚгӮ’гҒ•гҒӣгҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгҒқгҒ®йҖ жіўжқҝгҒӢгӮүгҒӮгӮӢи·қйӣўпјҲRoпјүгҒ®зӮ№гҒ§жё¬гҒЈгҒҹжіўй«ҳгҒ®жҷӮй–“еӨүеҢ–гӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’иҰӢгҒҰгӮӮгҖҒгҒҜгҒҳгӮҒгҒ«е‘ЁжңҹгҒ®й•·гҒ„жіўгҒҢеҲ°йҒ”гҒ—гҖҒеҫҢгҒ«гҒӘгӮӢгҒ»гҒ©гҒҸгҒ—гӮғгҒҸгҒ—гӮғгҒ—гҒҹзҹӯгҒ„жіўгҒҢжқҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲҶгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ•гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®жҖ§иіӘгӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒӢгҖӮгҒҜгҒҳгӮҒгҒ«зҹӯгҒ„жіўпјҲпјқгӮ№гғ”гғјгғүгҒ®йҒ…гҒ„жіўпјүгӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҰгҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеҫҢгҒӢгӮүй•·гҒ„жіўпјҲгӮ№гғ”гғјгғүгҒ®йҖҹгҒ„жіўпјүгӮ’иө·гҒ“гҒҷгҒЁгҖҒгҒӮгӮӢзӮ№гҒ§й•·гҒ„жіўгҒҢзҹӯгҒ„жіўгҒ«иҝҪгҒ„д»ҳгҒ„гҒҰеҗҲдҪ“гҒ—гҖҒеӨ§гҒҚгҒӘжіўй«ҳгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒзҹӯгҒ„жіўгӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҰгҒӢгӮүгҖҒй•·гҒ„жіўгӮ’иө·гҒ“гҒҷгҒҫгҒ§гҒ®жҷӮй–“е·®гӮ’зҹӯгҒҸгҒҷгӮӢгҒЁгҒҷгҒҗгҒ«иҝҪгҒ„гҒӨгҒҸгҒ®гҒ§йҖ жіўж©ҹгҒӢгӮүиҝ‘гҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§еҗҲдҪ“гҒ—гҖҒжҷӮй–“е·®гӮ’й•·гҒҸгҒҷгӮӢгҒЁйҒ ж–№гҒ§еҗҲдҪ“гҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҖҒеҗҲдҪ“гҒҷгӮӢе ҙжүҖгӮӮгӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒҜеҹәжң¬зҡ„гҒӘгӮўгӮӨгғҮгӮўгҒ§гҒҷгҖӮзҹӯжіўй•·гҒӢгӮүй•·жіўй•·гҒҫгҒ§гҒ®жіўгӮ’еҗҲдҪ“гҒ•гҒӣгҒҰгҒ§гҒҚгҒҹеӨ§гҒҚгҒӘжіўй«ҳгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҖҢйӣҶдёӯжіўгҖҚгҒЁгҒ„гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

е…·дҪ“зҡ„гҒӘйӣҶдёӯжіўгҒ®зҷәз”ҹжі•гҒҜд»ҘдёӢгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ

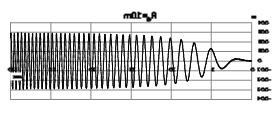

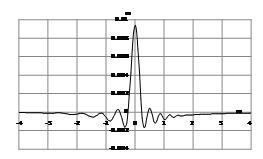

еӣі3 жҷӮй–“йҖҶи»ўгҒ«гӮҲгӮӢйҖ жіўдҝЎеҸ·

еӣі2гҒҜеүҚгҒ«иҝ°гҒ№гҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒйҖ жіўжқҝгҒ«иЎқж’ғзҡ„гҒӘеӢ•гҒҚгӮ’гҒ•гҒӣгҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгҒқгҒ®йҖ жіўжқҝгҒӢгӮүгҒӮгӮӢи·қйӣўпјҲRoпјүгҒ®зӮ№гҒ§жё¬гҒЈгҒҹжіўй«ҳгҒ®жҷӮй–“еӨүеҢ–гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’еӣі3гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҷӮй–“йҖҶи»ўгҒ•гҒӣгҖҒгҒқгӮҢгӮ’йҖ жіўжқҝгҒ®еӢ•гҒҚгҒЁгҒ—гҒҰдёҺгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ

еӣі3гӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒеҲқгӮҒгҒ«е‘ЁжңҹгҒ®зҹӯгҒ„жіўгӮ’иө·гҒ“гҒ—гҖҒеҫҢгҒ«гҒӘгӮӢгҒ»гҒ©й•·гҒ„жіўгӮ’иө·гҒ“гҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮӢгҒӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒҶгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒЎгӮҮгҒҶгҒ©и·қйӣўRoгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§йӣҶдёӯгҒҢиө·гҒ“гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж–№жі•гҒҜпј‘пјҷпјҳпј‘е№ҙгҒ«и‘—иҖ…гҒҢпј’ж¬Ўе…ғж°ҙи·ҜгҒ®е ҙеҗҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҰӢеҮәгҒ—гҒҹ1пјүгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒҜгҒқгӮҢгӮ’пј“ж¬Ўе…ғгҒ®е ҙеҗҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰйҒ©з”ЁгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®зөҗжһңгҒ®дҫӢгӮ’еӣі4гҖҒеӣі5гҒ«зӨәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

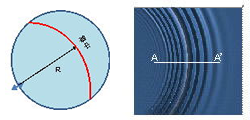

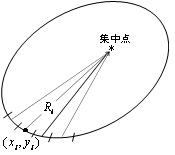

еӣі4 йҖ жіўжқҝгҒӢгӮүи·қйӣўRoгҒ®еҶҶеј§з·ҡдёҠгҒ«йӣҶдёӯжіўгҒҢзҷәз”ҹ

еӣі5 йӣҶдёӯжҷӮеҲ»гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжіўгҒ®з©әй–“еҲҶеёғпјҲеӣі4гҒ®A-AВҙз·ҡдёҠгҒ®жіўй«ҳпјү

д»ҘдёҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒпј‘жһҡгҒ®йҖ жіўж©ҹгҒ§еҶҶеј§зҠ¶гҒ«йӣҶдёӯжіўгӮ’иө·гҒ“гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ§гҒҜз·ҡзҠ¶гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒдёҖзӮ№гҒ§зӣӣгӮҠдёҠгҒҢгӮӢйӣҶдёӯжіўгӮ’иө·гҒ“гҒҷгҒ«гҒҜгҒ©гҒҶгҒ—гҒҹгӮүгӮҲгҒ„гҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒеӣі6гҒ«зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгҒ№гҒҰгҒ®йҖ жіўжқҝгҒ«еӣі3гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҷӮй–“йҖҶи»ўгҒ«гӮҲгӮӢйҖ жіўдҝЎеҸ·гӮ’дёҺгҒҲгҒҰгӮ„гӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®йҡӣгҒ«гҒҜеҗ„йҖ жіўжқҝгҒЁйӣҶдёӯзӮ№гҒЁгҒ®и·қйӣўR1гҒ«еҝңгҒҳгҒҹдҝЎеҸ·гҒЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒҶгҒҷгӮӢгҒЁйӣҶдёӯзӮ№гҒ§гҒҷгҒ№гҒҰгҒ®йҖ жіўж©ҹгҒӢгӮүгҒ®жіўгҒҢйӣҶдёӯгҒ—гҖҒд»–гҒ®зӮ№гҒ§гҒҜжү“гҒЎж¶ҲгҒ—еҗҲгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒзөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰеӣі7гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдёҖзӮ№йӣҶдёӯжіўгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

еӣі6 дёҖзӮ№йӣҶдёӯжіўгҒ®зҷәз”ҹжі•

еӣі7 дёҖзӮ№йӣҶдёӯжіўгҒ®з©әй–“еҲҶеёғпјҲйӣҶдёӯжҷӮеҲ»пјү

жіўгҒ§ж–Үеӯ—гӮ„жЁЎж§ҳгӮ’жҸҸгҒҸ

дёҖзӮ№йӣҶдёӯжіўгӮ’дҪңгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒӘгӮүгҒ°гҖҒгғүгғғгғҲгҒ§ж–Үеӯ—гӮ’иЎЁгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒйӣҶдёӯзӮ№гӮ’гҒҹгҒҸгҒ•гӮ“дёҰгҒ№гҒҰеҗҢжҷӮгҒ«еӨҡж•°гҒ®дёҖзӮ№йӣҶдёӯжіўгӮ’дҪңгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒд»»ж„ҸгҒ®ж–Үеӯ—гӮ„жЁЎж§ҳгӮ’йҖ гӮҠгҒ гҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒқгҒ®йҡӣгҒ«гҒҜгҖҒеҗ„йҖ жіўж©ҹгҒҜйӣҶдёӯзӮ№гҒ®ж•°гҒ»гҒ©гҖҒеӣі3гҒ«зӨәгҒ—гҒҹгӮҲгҒҶгҒӘйҖ жіўдҝЎеҸ·гӮ’и¶ігҒ—еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹдҝЎеҸ·гҒ§еӢ•гҒӢгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰйҖ жіўгҒ—гҒҹдҫӢгӮ’еҶҷзңҹ1гҖҒеҶҷзңҹ2гҒ«зӨәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

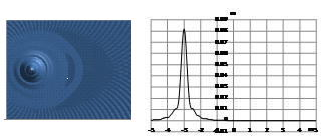

еҶҷзңҹ1 ж–Үеӯ—гҖҢRгҖҚгҒ®йҖ жіў

еҶҷзңҹ2 жө·жҠҖз ”гҒ®гғӯгӮҙгғһгғјгӮҜгҒ®йҖ жіў

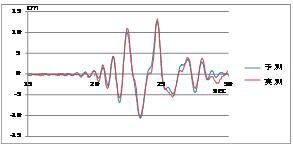

еӣі8 гҖҢRгҖҚгӮ’жҸҸгҒ„гҒҹгҒЁгҒҚгҒ®жіўй«ҳгҒ®жҷӮзі»еҲ—

д»ҘдёҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҖҒж„ҸеӣігҒ—гҒҹгҒЁгҒҠгӮҠгҒ®ж–Үж§ҳгӮ’йҖ жіўгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзўәгҒӢгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒӮгҒҫгӮҠзҙ°гҒӢгҒ„жҸҸеҶҷгҒҜгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮеҲҶи§ЈиғҪгҒҜйҖ жіўжқҝпј‘жһҡгҒ®е№…гӮ„йҖ жіўгҒ§гҒҚгӮӢжіўй•·гҒ®зҜ„еӣІгҒ§жұәгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒж·ұжө·ж°ҙж§ҪгҒ®е ҙеҗҲгҒҜзҙ„30пҪғпҪҚзЁӢеәҰгҒ§гҒҷгҖӮ

йҖ жіўдҝЎеҸ·гҒ®дҪңжҲҗгҒҜгҒҷгҒ№гҒҰзҗҶи«–иЁҲз®—гҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰиЎҢгҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®зҗҶи«–гҒ«еҫ“гҒҲгҒ°гҖҒйӣҶдёӯжҷӮеҲ»гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеҗ„зӮ№гҒ®еҗ„жҷӮеҲ»гҒ®жіўй«ҳгӮ’дәҲжё¬гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮеӣі8гҒҜгҖҢRгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж–Үеӯ—гӮ’жҸҸгҒ„гҒҹгҒЁгҒҚгҒ®ж°ҙж§ҪдёӯеӨ®зӮ№гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжіўй«ҳгҒ®жҷӮзі»еҲ—гӮ’дәҲжё¬гҒ—гҖҒе®ҹжё¬еҖӨгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдёЎж–№иүҜгҒҸдёҖиҮҙгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲҶгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

д»ҠеҫҢгҒ®еҝңз”Ё

д»ҘдёҠгҖҒжіўгҒ§ж–Үж§ҳгӮ’жҸҸгҒҸж–№жі•гҒ®иҖғгҒҲж–№гӮ’иҝ°гҒ№гҖҒе®ҹйҡӣгҒ«йҖ жіўгҒ—гҒҹдҫӢгӮ’зӨәгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜжҷӮй–“й ҳеҹҹгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйҖ жіўзҗҶи«–гҒ®еұ•й–ӢгҒЁе…·дҪ“зҡ„гҒӘж•°еҖӨиЁҲз®—жі•гҒҢй–ӢзҷәгҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮи©ігҒ—гҒҸгҒҜж–ҮзҢ®2пјүгӮ’гҒ”иҰ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ гҖҖгҒ•гҒҰгҖҒд»ҘдёҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒд»»ж„ҸгҒ®дҪҚзҪ®гҖҒд»»ж„ҸгҒ®жҷӮеҲ»гҒ«гҖҒд»»ж„ҸгҒ®жіўй«ҳгҒ®жіўгҒҢзҷәз”ҹеҸҜиғҪгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®ж–№жі•гҒ®ж§ҳгҖ…гҒӘеҝңз”ЁгҒҢиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°дёҖзҷәеӨ§жіўгҒӘгҒ©гҒ®йҖ жіўгӮӮгҒ§гҒҚгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

еҶҷзңҹ3гҒҜгҖҒгҒқгҒ®дёҖдҫӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒпј’ж¬Ўе…ғйӣҶдёӯжіўгӮ’зҷәз”ҹгҒ•гҒӣгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜж°ҙж§ҪдёӯеӨ®гҒ§дёҖж–№еҗ‘гҒ«йҖІгӮҖжіўгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’д»–гҒ®ж–№еҗ‘гҒ«йҖІгӮҖйӣҶдёӯжіўгҒЁйҮҚгҒӯеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮе®№жҳ“гҒ«гҒ§гҒҚгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

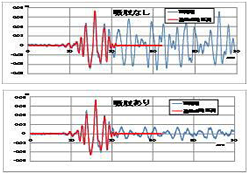

гҒ•гӮүгҒ«гҖҒд»»ж„ҸгҒ®жҷӮзі»еҲ—гӮ’жҢҒгҒӨжіўгҒ®зҷәз”ҹгӮӮгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒгҒқгҒ®йҡӣгҒ«гҒҜгҒӮгӮӢзЁӢеәҰйҖ жіўжҷӮй–“гҒҢй•·гҒҸгҒӘгӮҠгҖҒеҗ„йҖ жіўжқҝгҒ®дҪңгҒЈгҒҹжіўгҒҢд»–гҒ®йҖ жіўжқҝгҒ«еҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢгӮүгҖҒдҪҷеҲҶгҒӘжіўгӮ’гҖҢе‘јеҗёгҒҷгӮӢгҖҚгҒ“гҒЁгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®ж–№жі•гӮӮж–ҮзҢ®2пјүгҒ«зӨәгҒ—гҒҰгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе®ҹгҒҜгҖҒжіўгӮ’гҖҢйҖ гӮӢгҖҚгӮҲгӮҠгҖҢж¶ҲгҒҷгҖҚж–№гҒҢгӮҖгҒӨгҒӢгҒ—гҒ„е•ҸйЎҢгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеӣі9гҒ«зӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒжң¬жі•гҒ§гҒ»гҒјж¶ҲжіўгҒҢгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲҶгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еҶҷзңҹ3 пј’ж¬Ўе…ғйӣҶдёӯжіў

еӣі9 е‘јеҗёгҒӘгҒ—гҒЁеҗёеҸҺгҒӮгӮҠгҒ®е ҙеҗҲгҒ®е·®пјҲгҖҢRгҖҚгӮ’жҸҸгҒ„гҒҹгҒЁгҒҚгҒ®жіўй«ҳгҒ®жҷӮзі»еҲ—пјү

гҒҠгӮҸгӮҠгҒ«

еҪ“жүҖгҒ§гҒҜгҖҒе®ҹжө·еҹҹеҶҚзҸҫж°ҙж§ҪгҒҢе»әиЁӯдёӯгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж°ҙж§ҪгҒҜй•·ж–№еҪўгҒ§гҖҒе‘ЁеӣІгҒ«382еҸ°гҒ®йҖ жіўж©ҹгҒҢиЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§иҝ°гҒ№гҒҹйҖ жіўжі•гҒҜгҒ“гҒ®ж°ҙж§ҪгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮжңүеҠ№гҒ«еҲ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҒҫгҒҹгҖҒж–°гҒҹгҒӘгғӢгғјгӮәгҒ«еҝңгҒҳгҒҹйҖ жіўжі•гӮ’й–ӢзҷәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸжүҖеӯҳгҒ§гҒҷгҖӮ

еҸӮиҖғж–ҮзҢ®

- SпјҺOhmatsuпјҡUne Methode Simple pour Generer une Houle Arbitraire dans un Basin пҪ„ EssaisпјҢPapers of Ship Research Institute No.65пјҲ1981.пјү

- еӨ§жқҫйҮҚйӣ„пјҡжҷӮй–“й ҳеҹҹгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢ Transient Wave гҒ®йҖ жіўгғ»еҗёеҸҺжі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒжө·жҠҖз ”з ”з©¶е ұе‘Ҡ第пјҷ巻第2еҸ·пјҲ2009пјү