海技研きっず

メニュー

自動運航船の話

船はモノの輸送に欠かせない存在!

- 船舶占有率99.6%(2014~2018年平均)(出典)財務省貿易統計、海事局調べ

- 輸送モード別輸送分担率(百万トンキロベース)で国内貨物輸送の約4割(2021年)(出典)「鉄道輸送統計年報」「航空輸送統計年報」「自動車輸送統計年報」「内航船舶輸送統計年報」より国土交通省海事局内航課作成

内航海運業界が抱えている問題

課題解決の切り札 「自動運航船」!

それでは、こうした問題を解決するにはどうしたらよいでしょうか。その切り札の一つが「自動運航船」と言われています。自動運航船では、船の運転(運航と呼びます)や見張りなどの仕事を、船員に代わって機械が受け持つことで船員の負担を軽くして、ヒューマンエラーを減らすことができます。また、自動運航船は、これまでよりも少ない人手で運航できるため、働き手不足の解消につながります。

自動運航船を実現するために

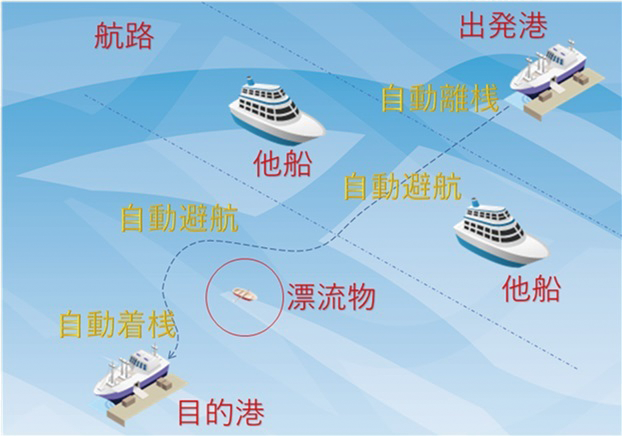

自動運航船の実現には、主に次に挙げるような課題をクリアすることが重要です。

-

他の船や障害物との衝突を避けて安全に運航する

運転手がいなくても、船が衝突したり浅瀬に乗り上げたりする事故が起きないような技術(避航操船と呼びます)の開発が必要です。

-

離れた場所から安全に操船できるようにする

陸上と船上に通信システムを取り付けて、通信回線を使って自動で操船します。これを遠隔操船と呼びます。

-

港(桟橋)からの出発、港への到着を自動で安全に行う

運転手のいない自動車をガレージに出し入れするイメージが近いです。船の場合は、自動離着桟と呼びます。

自動運航船のイメージ

海技研で取り組んでいる研究

海技研では、自動運航船を近い将来に実現するために、国と協力してさまざまな研究を行っています。

-

小型実験船を用いた遠隔操船システムの機能チェック

離れた場所から安全に操船できるように、遠隔操船システムを開発しました。さらに、このシステムを小型実験船「神峰」に乗せて陸上から操船する実験を行い、安全に自動運航できることを確認しました。

-

自動運航船の安全性評価手法の開発

現在の船を自動運航船に変えた際に、これまでならば起こらなかったリスク(危険)を洗い出して、その解決策を考えることが大切です。海技研では、ヒューマンエラーなどを細かく分析することのできる総合シミュレーションシステムを使って、自動運航船の安全性を評価するための研究を進めています。

ペーパークラフト

ペーパークラフト