жө·жҠҖз ”гҒҚгҒЈгҒҡ

гғЎгғӢгғҘгғј

жё©е®ӨеҠ№жһңгӮ¬гӮ№ (GHG) гҒ®и©ұ

жё©е®ӨеҠ№жһңгӮ¬гӮ№гҒЁгҒҜ

з•°еёёж°—иұЎгҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜвҖҰ

жңҖиҝ‘гҖҒеӨҸгҒ«гӮӮгҒ®гҒҷгҒ”гҒҸжҡ‘гҒӢгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒгӮІгғӘгғ©иұӘйӣЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒйҖҶгҒ«йӣЁгҒҢгҒЁгҒҰгӮӮе°‘гҒӘгҒ„гҒӘгҒ©гҖҒз•°еёёж°—иұЎгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢзҸҫиұЎгҒҢж—Ҙжң¬гӮ’гҒҜгҒҳгӮҒдё–з•ҢдёӯгҒ§иө·гҒҚгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгғӢгғҘгғјгӮ№гҒ§иҒһгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢдәәгӮӮгҒ„гӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒ“гӮҢгҒЁеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҖҢең°зҗғжё©жҡ–еҢ–гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгӮ’иҒһгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢдәәгӮӮеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮгҒ“гҒ®ең°зҗғжё©жҡ–еҢ–гҒ®еҺҹеӣ гҒ®дёҖгҒӨгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢгҖҒGHGпјҲжё©е®ӨеҠ№жһңгӮ¬гӮ№пјүгҒЁгҒ„гҒҶзү©иіӘгҒ§гҒҷгҖӮ

GHGгҒЈгҒҰгҒ©гҒҶгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®пјҹ

ең°зҗғгҒ®иЎЁйқўпјҲең°йқўгӮ„жө·йқўпјүгҒҜеӨӘйҷҪгҒ®е…үгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжҡ–гӮҒгӮүгӮҢгҒҰзҶұгӮ’ж”ҫе°„гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеӨ§ж°—гҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®зҶұгӮ’е®Үе®ҷгҒ«йҖғгҒҢгҒ•гҒӘгҒ„жҖ§иіӘгӮ’жҢҒгҒӨгӮ¬гӮ№гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’GHGпјҲжё©е®ӨеҠ№жһңгӮ¬гӮ№пјүгҒЁе‘јгҒігҒҫгҒҷгҖӮGHGгҒҢгҒЎгӮҮгҒҶгҒ©гӮҲгҒ„йҮҸгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒдәәгҒҢз”ҹжҙ»гҒ—гӮ„гҒҷгҒ„жё©еәҰгӮ’дҝқгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒGHGгҒҢеў—гҒҲгҒҷгҒҺгӮӢгҒЁең°зҗғгҒ®жё©еәҰгӮ’гҒҶгҒҫгҒҸгӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҖҒең°зҗғжё©жҡ–еҢ–гҒЁгҒ„гҒҶзҸҫиұЎгҒҢиө·гҒҚгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

ең°зҗғгҒҢжё©жҡ–еҢ–гҒҷгӮӢгҒЁгҒ©гҒҶгҒӘгӮӢгҒ®пјҹ

еҚ—жҘөгҒӘгҒ©гҒ®ж°·гҒҢжә¶гҒ‘гҒҰгҖҒжө·гҒ®ж°ҙгҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒжө·еІёжІҝгҒ„гҒ®жө·йқўгҒӢгӮүгҒ®й«ҳгҒ•гҒҢдҪҺгҒ„еңҹең°гӮ„е°ҸгҒ•гҒӘеі¶гҒҜжө·гҒ«жІҲгӮ“гҒ§гҒ—гҒҫгҒҶеҝғй…ҚгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒж°—жё©гҒҢдёҠгҒҢгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒж°ҙжё©гӮӮдёҠгҒҢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒЁгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹйӯҡгӮ„иІқгҒҢгҒЁгӮҢгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒең°дёҠгҒ§гҒҜгҖҒиӮІгҒӨдҪңзү©гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸеӨүгӮҸгҒЈгҒҹгӮҠгҒ—гҒҰгҖҒдәәгҒ®з”ҹжҙ»гҒ«еӨ§гҒҚгҒҸеҪұйҹҝгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮең°зҗғгҒ®ж°—иұЎгҒҢеӨүгӮҸгӮӢгҒЁгҖҒдәәй–“гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеӢ•зү©гӮ„жӨҚзү©гҒ®дҪҸгҒҝгӮ„гҒҷгҒ„е ҙжүҖгӮӮеӨүгӮҸгӮҠгҖҒзө¶ж»…гҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒҢеҮәгҒҰгҒҸгӮӢеҝғй…ҚгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

GHGгҒ«гҒҜгҒ©гӮ“гҒӘзЁ®йЎһгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®пјҹ

GHGгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢдәҢй…ёеҢ–зӮӯзҙ гҖҚгҖҢгғЎгӮҝгғігҖҚгҖҢдёҖй…ёеҢ–дәҢгғҒгғғзҙ гҖҚгҖҢе…ӯгғ•гғғеҢ–гӮӨгӮӘгӮҰгҖҚгҒӘгҒ©гҖҒгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®зЁ®йЎһгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёӯгҒ§гӮӮгҖҒең°зҗғжё©жҡ–еҢ–гҒ®дёҖз•ӘгҒ®еҺҹеӣ гҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢгҖҒдәҢй…ёеҢ–зӮӯзҙ гҒ§гҒҷгҖӮдәҢй…ёеҢ–зӮӯзҙ гҒҜгҖҒзҮғж–ҷгӮ’зҮғгӮ„гҒҷгҒЁеҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒиҮӘеӢ•и»ҠгӮ„йЈӣиЎҢж©ҹгӮ„иҲ№гӮ’еӢ•гҒӢгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒзҒ«еҠӣзҷәйӣ»жүҖгҒ§зҷәйӣ»гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеӨ§йҮҸгҒ«зҷәз”ҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

жё©е®ӨеҠ№жһңгӮ¬гӮ№гҒ®зЁ®йЎһ

дәҢй…ёеҢ–зӮӯзҙ пјҲCO2пјү

гғЎгӮҝгғіпјҲCH4пјү

дёҖй…ёеҢ–дәҢгғҒгғғзҙ пјҲN2Oпјү

е…ӯгғ•гғғеҢ–гӮӨгӮӘгӮҰпјҲSF6пјү

вҖ»пјҡCпјҡзӮӯзҙ гҖҒOпјҡй…ёзҙ гҖҒHпјҡж°ҙзҙ гҖҒNпјҡгғҒгғғзҙ гҖҒSпјҡгӮӨгӮӘгӮҰгҖҒFпјҡгғ•гғғзҙ

GHGгӮ’гҒ“гӮҢд»ҘдёҠеў—гӮ„гҒ•гҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ«

гҒқгӮҢгҒ§гҒҜгҖҒGHGгӮ’гҒ“гӮҢд»ҘдёҠеў—гӮ„гҒ•гҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ«гҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜдҪ•гҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮдёҖдәәдёҖдәәгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒиә«гҒ®гҒҫгӮҸгӮҠгҒ®зү©гӮ’еӨ§еҲҮгҒ«дҪҝгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒгғӘгӮөгӮӨгӮҜгғ«гӮ„зҜҖйӣ»гӮ’еҝғгҒҢгҒ‘гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘеҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒ§гҒҷгҖӮжө·жҠҖз ”гҒ§гҒҜгҖҒгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒӘгӮўгӮӨгғҮгӮЈгӮўгӮ’еҮәгҒ—гҒҰгҖҒиҲ№гҒӢгӮүеҮәгӮӢдәҢй…ёеҢ–зӮӯзҙ гӮ’жёӣгӮүгҒҷз ”з©¶й–ӢзҷәгҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°ж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘз ”з©¶гҒ§гҒҷгҖӮ

жіЎгҒ®еҠӣгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгҖҒиҲ№гҒҢдҪҝгҒҶзҮғж–ҷгҒ®йҮҸгӮ’жёӣгӮүгҒҷ

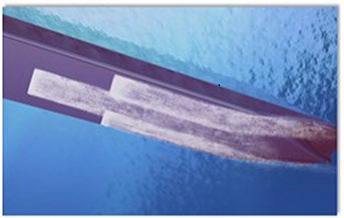

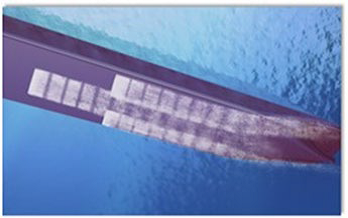

иҲ№гҒҢжө·ж°ҙгӮ’жҠјгҒ—гҒ®гҒ‘гҒӘгҒҢгӮүеүҚгҒ«йҖІгӮҖгҒЁгҒҚгҖҒиҲ№гҒҜжө·ж°ҙгҒӢгӮүгҒҫгҒ•гҒӨгҒ«гӮҲгӮӢжҠөжҠ—гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гҒЁгҒҚгҖҒиҲ№гҒ®еә•гҒ«е°ҸгҒ•гҒӘз©ҙгӮ’гҒҹгҒҸгҒ•гӮ“й–ӢгҒ‘гҖҒгҒқгҒ“гҒӢгӮүз©әж°—гҒ®жіЎгӮ’еҮәгҒ—гҒҰиҲ№гҒ®еә•гӮ’гҒҠгҒҠгҒҶгҒЁгҖҒиҲ№гҒҢеҸ—гҒ‘гӮӢжҠөжҠ—гҒҢе°ҸгҒ•гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҖҒиҲ№гҒҢдҪҝгҒҶзҮғж–ҷгҒ®йҮҸгӮ’еҠ№жһңзҡ„гҒ«жёӣгӮүгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«дҪҝгҒҶзҮғж–ҷгҒ®йҮҸгҒҢжёӣгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ®еҲҶгҒ гҒ‘иҲ№гҒӢгӮүеҮәгӮӢдәҢй…ёеҢ–зӮӯзҙ гӮ’жёӣгӮүгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ

дёҠгҒ®зөөгҒҜгҖҒиҲ№гҒ®еә•гҒ«й–ӢгҒ‘гҒҹгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒ®е°ҸгҒ•гҒӘз©ҙгҒӢгӮүз©әж°—гҒ®жіЎгӮ’еҮәгҒҷж§ҳеӯҗгӮ’жө·дёӯгҒӢгӮүиҰӢдёҠгҒ’гҒҹж§ҳеӯҗгҒ§гҒҷгҖӮйЈӣиЎҢж©ҹйӣІгҒ«дјјгҒҹзҷҪгҒ„з¶ҝгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҒӢгҒҹгҒҫгӮҠгҒҢз©әж°—гҒ®жіЎгҒ§гҒҷгҖӮе®ҹйЁ“гҒ§зўәгҒӢгӮҒгҒҹзөҗжһңгҖҒз©әж°—гҒ®жіЎгӮ’йҖЈз¶ҡгҒ§еҮәгҒҷпјҲе·ҰпјүгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒдёҖе®ҡй–“йҡ”гҒ§еҮәгҒ—гҒҹгӮҠжӯўгӮҒгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢпјҲеҸіпјүж–№гҒҢгҖҒиҲ№гҒ®еҸ—гҒ‘гӮӢжҠөжҠ—гҒҢе°ҸгҒ•гҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

дәҢй…ёеҢ–зӮӯзҙ гӮ’еҮәгҒ•гҒӘгҒ„зҮғж–ҷгҒ§иҲ№гҒҢиө°гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢ

гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®иҲ№гҒ®гӮЁгғігӮёгғігҒ§гҒҜгҖҒйҮҚжІ№гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢзҹіжІ№гҒ®дёҖзЁ®гӮ’зҮғгӮ„гҒ—гҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮйҮҚжІ№гҒҜзӮӯзҙ гӮ’гҒҹгҒҸгҒ•гӮ“еҗ«гӮҖгҒ®гҒ§гҖҒзҮғгҒҲгӮӢгҒЁгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒ®дәҢй…ёеҢ–зӮӯзҙ гӮ’зҷәз”ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ“гҒ§жө·жҠҖз ”гҒ§гҒҜгҖҒзҮғгӮ„гҒ—гҒҰгӮӮдәҢй…ёеҢ–зӮӯзҙ гӮ’зҷәз”ҹгҒ—гҒӘгҒ„зҮғж–ҷпјҲгӮўгғігғўгғӢгӮўгӮ„ж°ҙзҙ пјүгӮ’иҲ№гҒ®зҮғж–ҷгҒЁгҒ—гҒҰдҪҝгҒҶгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгӮЁгғігӮёгғігҒ§е®үе…ЁгҒ«зҮғгӮ„гҒҷгҒҹгӮҒгҒ®з ”究гӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮўгғігғўгғӢгӮўпјҲNH3пјү

ж°ҙзҙ пјҲH2пјү

вҖ»пјҡNпјҡгғҒгғғзҙ гҖҒHпјҡж°ҙзҙ